Ambrose a écrit:C'est un film que j'adore Runaway Train. J'ai usé ma VHS jusqu'à la corde et ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. Je me demande s'il a été édité en DVD.

http://www.amazon.com/Runaway-Train-Jon ... 0792838424

Modérateurs: Garion, Silverwitch

Ambrose a écrit:C'est un film que j'adore Runaway Train. J'ai usé ma VHS jusqu'à la corde et ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. Je me demande s'il a été édité en DVD.

Hugues a écrit:sccc a écrit:Si Brigitte bardot et Sean Connery avaient joué dans ce western, je pense que je m'en souviendrais.

Il n'y a aucune des scènes que j'ai décrites dans ce film.

A se demander si tu m'as lu.

Recalé.

sccc tu es bien gentil, mais j'ai passé un temps que tu n'imagines pas à rechercher quel pouvait être le film que tu décrivais et à vérifier qu'il correspondait bien

Par exemple La scène du chien égorgé (assez singulière dans un western) y est, qui provoque la sortie d'un de ceux réfugiés de la cabane et le fait qu'il soit abattu d'une flèche dans le torse

Ainsi que la scène de la flèche dans la cuisse.

Autant dire que, la pique un peu gratuite que tu fais comme seul réponse est quelque peu blessante.

A toi de peut-être reconsidérer ton jugement assez lapidaire ...

Ca n'est peut-être pas ton film. Mais c'est le plus semblable que j'ai pu trouver selon les scènes que tu as décrites.

Hugues

Neoflo a écrit:Sccc, possible que ce soit cela ?

Cortese a écrit:De toute façon il est impossible que Brigitte Bardot ait joué dans un film où des indigènes assassinent un chien.

Ambrose a écrit:C'est un film que j'adore Runaway Train. J'ai usé ma VHS jusqu'à la corde et ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. Je me demande s'il a été édité en DVD.

sccc a écrit:Neoflo a écrit:Sccc, possible que ce soit cela ?

Je vais regarder mais à priori non.

Le thème du film est plutôt celui de Cry blood apache, c'est -à-dire un duel un (l'apache) contre plusieurs blancs. Pas de tribu, pas de cavalerie.

metomoll a écrit:Ambrose a écrit:C'est un film que j'adore Runaway Train. J'ai usé ma VHS jusqu'à la corde et ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. Je me demande s'il a été édité en DVD.

Tu oublies un détail important : c'est aussi et surtout la première apparition au cinéma du futur Machete, dans le rôle du boxeur face à Eric Roberts

Shunt a écrit:La justice peut rester un désir, un idéal, un rêve, une ambition, face à une réalité injuste. La figure du justicier solitaire incarne en général ce désir.

Le point de vue - et c'est assez clairement souligné - est plus ou moins celui que porte le héros sur lui même, parfois dans tout son infantilisme et son narcissisme. Ces 3 scènes sont à mon avis les plus explicites.

Je pense que le héros de "Drive" est aussi un miroir qui nous est ironiquement tendu.

Je ne dis pas pas le contraire, encore que j'ai des souvenirs très très lointains de "Runaway Train" que j'ai du voir il y a une bonne vingtaine d'années. Je me pose juste la question de la pertinence de ce mode de représentation pour "connaître le monde", fonction que l'on assigne au cinéma. Parce que le cinéma déforme aussi parfois notre rapport au monde sensible, au réel, conditionne et influence nos modes de représentations. La fiction a toujours eu un rôle structurant dans les sociétés humaines, mais avec le développement des mass médias - comme le cinéma - la fiction a pris une dimension encore supérieure, elle imprègne encore davantage nos vies, au point que la frontière entre fiction et monde réel devient de plus en plus floue (il suffit de voir l'actuelle campagne présidentielle qui s'écrit en "séquence", comme une fiction" ).

Je m'interroge donc sur la façon la plus pertinente de représenter la violence... en surlignant le conflit intérieur, le dilemme, la tragédie, choisissons nous vraiment le bon prisme ? La violence justement n'échappe-t-elle pas parfois, et même très souvent, à tout dilemme, tout tiraillement, toute introspection... c'est d'ailleurs ce qui la rend effrayante, imprévisible et incontrôlable. A trop vouloir éclairer cette part d'ombre, est-ce qu'on ne se fourvoie pas sur son essence même ?

silverwitch a écrit:

Madcad a écrit:Et Chato's land ?

Cortese a écrit:silverwitch a écrit:

Je dis suffisamment de mal des histoires d'amour en général pour ne pas souligner à quel point j'avais été bouleversé par cette scène où, en prenant le spectateur par surprise, John Wayne le super-gros-dur invincible, sorte d'Achille du Far-West, s'effondre psychologiquement et tente de se suicider en mettant le feu à sa chambre nuptiale (qu'on l'avait vu préparer avec flegme au début du film) lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu la femme qu'il aime au profit du faible et innocent (mais héroïque) James Stewart, qui sans lui se serait fait massacrer une deuxième et définitive fois par Liberty Valance, sorte d'incarnation de la toute-puissance du mal.

On se demande si John Ford dénonce la disparition du monde de la "virtù" triomphante ou s'il exalte la civilisation, la loi et l'émancipation féminine. Le ramollissement quoi.

Cortese a écrit:Cortese a écrit:

Je dis suffisamment de mal des histoires d'amour en général pour ne pas souligner à quel point j'avais été bouleversé par cette scène où, en prenant le spectateur par surprise, John Wayne le super-gros-dur invincible, sorte d'Achille du Far-West, s'effondre psychologiquement et tente de se suicider en mettant le feu à sa chambre nuptiale (qu'on l'avait vu préparer avec flegme au début du film) lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu la femme qu'il aime au profit du faible et innocent (mais héroïque) James Stewart, qui sans lui se serait fait massacrer une deuxième et définitive fois par Liberty Valance, sorte d'incarnation de la toute-puissance du mal.

On se demande si John Ford dénonce la disparition du monde de la "virtù" triomphante ou s'il exalte la civilisation, la loi et l'émancipation féminine. Le ramollissement quoi.

Mais on pourrait très bien se dire que sa crise de dépression n'est pas due tant à la perte de la gonzesse (un dur à cuire comme ça ça ne doit pas être si impressionnable) qu'au fait qu'il se comporte lui-même de manière déshonorante. Car dans le duel au pistolet, c'est Liberty qui se comporte de manière loyale : connaissant sa supériorité de pistolero sur un blanc-bec efféminé (pendant le duel Stewart porte quand même son tablier de cuisinière de laveur de vaisselle !), il tire une première fois sur une lanterne à côté de la tête de Stewart, puis voyant celui-ci persister, tire sur le bras portant le pistolet, et enfin voyant Stewart ramasser le pistolet de la main gauche et se préparer encore à lui tirer dessus, se décide à l'abattre. C'est à ce moment, que Doniphon-Wayne, hors de vue, viole la seule vraie loi de l'Ouest en abattant en traître Lee Marvin-Liberty. Alors, on se moque de qui quand on nous dit dans le film que Doniphon meurt anonymement en laissant généreusement la gloire d'avoir vaincu Valance à Stewart ? On avait bien sur intérêt à dissimuler l'acte honteux de Doniphon ! A deux contre un et en tirant littéralement dans le dos d'un adversaire qui s'était comporté d'une manière parfaitement loyale, c'est sur qu'on n'avait pas intérêt à imprimer une "légende" aussi lamentable !

Enfin, je m'étonne de ne voir aucun psychanalyste amateur relever le nom caricaturalement symbolique du "méchant" : Liberty Valance ! Connaissant la proximité phonétique du "v" et du "b", John Wayne-Doniphon a abattu en traître "l'équilibre de la Liberté" ! Pas étonnant qu'il soit allé directement tenter de se suicider après !

Waddle a écrit:Vous donnez envie d'aimer le cinéma!

metomoll a écrit:J'ai vu "In Time" hier soir, scénario surprenant et assez bonne intrigue mais au final on reste un peu sur sa faim car l'ensemble n'est pas extrèmement bien torché.

En tout cas c'est marrant, car en 2161, le parc automobile se résume à des Dodge Challenger 1970 légèrement maquillées, ainsi que des limousines Lincoln Continental du début des années 60

silverwitch a écrit:

C'est un questionnement passionnant. Le cinéma est une représentation ordonnée et idéalisée du monde, à fin de connaissance. C'est en quelque sorte un miroir du monde. Je m'explique. Ce que le cinéma représente n'est pas la réalité, pas plus qu'un tableau ne se confond avec ce qu'il montre. Un film c'est une représentation idéalisée du monde, et cette représentation Platon la qualifie (République VII, 533d) ainsi: le regard de l'âme. Le regard du spectateur est lié à l'oeuvre, l'oeil est une fenêtre par laquelle notre âme peut voyager (c'est-à-dire sortir de notre corps); le film est un miroir qui reflète ce que seul l'âme peut voir.

Ce que l'on voit, c'est ce qui n'est pas visible dans le réel, qui en fait partie, mais sans s'y réduire. Le cinéma (comme tous les arts de la représentation) a pour fonction d'éclairer la réalité avec le regard d'une âme pour révéler le fond de la réalité.

Shunt a écrit:

Oui, le cinéma est un regard, un point de vue. Une proposition. Une lecture de la réalité, une tentative d'approcher la vérité. Mais le cinéma est aussi un spectacle. Et le spectacle, c'est une déformation, une simplification de la réalité, un faux-semblant. Le cinéma a besoin de rendre spectaculaire ce qui ne l'est pas nécessairement. Or, il y a une vérité - et beaucoup de vérités - qui échappent au spectacle.

Shunt a écrit:Oui, le cinéma a vocation à éclairer la réalité mais le montage enferme également notre regard en nous imposant un point de vue. On peut admirer une sculpture ou un tableau sous différents angles, s'arrêter ou se concentrer sur des détails. Difficile d'en faire autant sur un film. Le paradoxe du cinéma, c'est qu'il tente de nous élever tout en nous conditionnant.

Shunt a écrit:Le spectacle, c'est la talon d'Achille de la représentation cinématographique. Pourquoi un cinéaste aussi brillant et épris de vérité que Terrence Malick a-t-il besoin nécessairement de représenter John Smith...

...de la sorte.

Il ne s'agit pas, par cet artifice, de révéler un quelconque fond de réalité, mais de créer un attachement au personnage, voire un argument promotionnel. On est dans une pure logique de spectacle qui conduit finalement à un appauvrissement de la réalité et de la représentation.

Cortese a écrit:Colin Farrell, je l'ai trouvé extrêmement antipathique en John Smith, un vrai repoussoir. Je trouve que le choix de cet acteur est le point faible principal de ce film que je n'ai pas beaucoup aimé pour d'autres raisons. Et je crois que justement, là, Mallick a fait une faute de stylisation. On n'y croit pas une seconde à son personnage, il est beaucoup trop "moderne", stupidement moderne, là où il aurait fallu jouer sur un subtil décalage ! Je comprends que pour faire des films il faut bien faire rentrer beaucoup de cons (jeunes en général) dans les salles, mais là c'était trop. Quel gouffre entre lui et l'élégance raffinée, sobre et délicieusement gauche de Henry Fonda dans "My darling Clementine" !

metomoll a écrit:J'ai vu "In Time" hier soir, scénario surprenant et assez bonne intrigue mais au final on reste un peu sur sa faim car l'ensemble n'est pas extrèmement bien torché.

En tout cas c'est marrant, car en 2161, le parc automobile se résume à des Dodge Challenger 1970 légèrement maquillées, ainsi que des limousines Lincoln Continental du début des années 60

silverwitch a écrit:Non seulement il est très beau, très sombre, mais il a une profondeur dans le regard qui me fait penser aux beaux yeux des vaches.

silverwitch a écrit:Au contraire, pour cerner la vérité, on a besoin de l'artifice. Je préfère ce terme à spectacle, dont la définition est aujourd'hui déformée par son acception debordienne. En somme, il convient non pas d'opposer comme tu le fais ici l'artifice et la réalité, mais de comprendre que si l'objectif du cinéma est de retrouver derrière la réalité, la vérité des êtres et des choses, alors on ne peut comprendre quelque chose qui a réellement eu lieu qu'en le réinventant par l'imagination, par l'artifice, par le spectacle. Pour découvrir le vrai, on a besoin du faux.

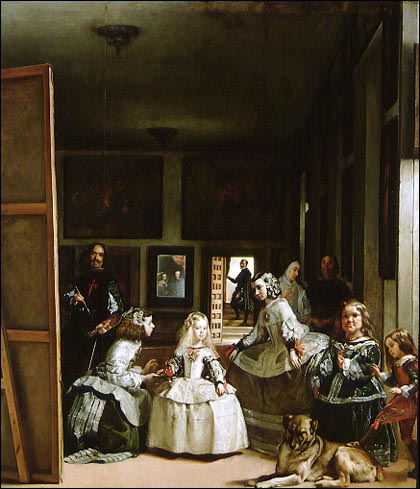

C'est donc grâce au cinéma, grâce au roman, grâce à la peinture que l'on regarde vraiment ce que l'on voit. Connaître la vérité de l'art, c'est croire qu'un portrait représente mieux l'essence de la personne représentée, son âme, sa vérité intérieure que de voir cette même personne dans la réalité.

L'oeuvre d'art n'est pas un mensonge, c'est la réalité portée à un niveau supérieur. C'est la réalité éclairée, revisitée, transfigurée, complète. Ou bien pour le dire autrement et peut-être de manière plus abrupte, la vie est insensée sans le secours de l'oeuvre de l'esprit. Les oeuvres d'art donnent un sens au monde et à l'existence, et le monde visible se double d'un monde invisible. Si on ne croit pas à l'invisible, on ne peut croire à la vérité des oeuvres d'art. J'ajouterai enfin que seule la représentation permet de sortir de l'enfermement du moi, seul le récit permet d'arracher les choses et les êtres à la mort, et ainsi s'ouvrir à une réalité transcendante.

S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de regard. Le cinéma ne conditionne pas, il donne à voir avec d'autres yeux, avec le regard de l'âme.

En quoi est-ce un appauvrissement ? Le cinéma opère un transfert par l'identification aux personnages et par la combinaison de processus d'introjection (empathie pour le personnage) et de projection (on plaque des expériences vécues sur l'histoire). Ces critère sont nécessaires pour permettre au processus cognitif d'opérer. C'est un mouvement du sensible vers l'intelligible, et de l'intelligible vers le sensible.

Si John Smith est joué par Colin Farrell, c'est donc non seulement parce qu'on peut éprouver de l'empathie pour ce personnage énigmatique et taciturne, mais également parce que le film nous montre les êtres humains avec le regard de l'âme. Le cinéma fait de simples personnages, nos prochains. Un peu comme avec les êtres que nous aimons, nous ne voyons plus tant leur apparence que leur âme.

J'ajoute que ce film est un film où la rencontre de deux êtres a une importance vitale, et le John Smith que nous regardons, c'est à travers la pupille de Pocahontas que nous le voyons. Il est beau, il est aimable, et c'est une qualité essentielle du film. Au spectateur de faire l'épreuve de cette rencontre, l'épreuve de ce regard, de regarder l'Autre avec le regard amoureux et bienveillant, pour en être métamorphosé.

Shunt a écrit:Je crois que le cinéma, ce n'est pas la même chose que le roman, la peinture. Parce que le cinéma n'est pas seulement un art, c'est aussi un spectacle et une industrie qui nécessite une importante levée de fond. Le cinéma a cette double ou triple dimension.

Le danger, c'est quand l'art ou la fiction tend à se substituer au réel, à l'existence. Quand il conditionne davantage qu'il n'éclaire.

Par ailleurs, un film étant aussi un produit commercial, il se doit de séduire, de créer du désir, de capter son auditoire en créant une tension... le cinéaste "soumet" d'une certaine façon le spectateur.

Mais contrairement au peintre ou à l'écrivain, le cinéaste ne laisse ni choix, ni latitude, ni temps au spectateur... quand on lit un livre, on peut s'attarder sur un chapitre, le relire, prendre son temps... quand on admire un tableau, on peut se rapprocher, s'éloigner, s'attarder sur un détail... dans une salle de cinéma, c'est de l'instantané. La distanciation est difficile voire impossible. Le cinéma produit essentiellement des réactions émotionnelles : joie / tristesse / ennui / jubilation / excitation /dégoût...

Colin Farrell, c'est l'archétype du "beau gosse" contemporain, une icône marketing. Le processus d'identification ici flatte le spectateur, qui s'identifie au "beau gosse". Mais c'est factice, artificiel. Mon "prochain", comme tu dis, n'est pas nécessairement l'homme beau. Mon prochain, c'est aussi l'homme banal, l'homme laid, l'homme pas nécessairement charismatique, l'homme effacé, transparent... quand je me balade dans la rue, je ne suis pas entouré de Colin Farrell.

Ce que tu dis en fait, c'est qu'on ne peut comprendre l'amour de Pocahontas pour John Smith, si John Smith n'est pas incarné par un beau gosse. Mais c'est une mystification totale ! La rencontre entre deux êtres ne peut se limiter à ça. C'est un cliché simpliste. Le message latent de tout ça, c'est que si on n'a pas un physique avenant, on peut aimer et être aimé. C'est grossier.

Je trouve qu'au contraire, en représentant John Smith et Pocahontas de manière plus "banale", le film aurait gagné en vérité, leur histoire n'en aurait été que plus touchante et bouleversante. C'est l'une des contradictions du cinéma de Malick. Il arrive à nous montrer la beauté du monde, de la nature, dans ce qu'elle a finalement de plus banal, dans ce qu'on oublie de regarder... mais il est incapable de faire la même chose pour les êtres humains, de sublimer leur banalité. Les héros malickiens sont nécessairement "beaux" physiquement. C'est Richard Gere, Brook Adams et Sam Shepard dans "les Moissons du Ciel", la casting GQ de "la Ligne Rouge" (Caviezel, Brody, Penn, Clooney, Cusack, Chaplin, Travolta, Harrelson...), Colin Farrell, Christian Bale et Q'Orianka Kilcher dans "le Nouveau Monde", Brad Pitt dans "the Tree of Life". Or la nature humaine ne se limite pas à ça. C'est en cela que je parle de pauvreté de la représentation. Quand la beauté de l'âme humaine ne peut être exprimée que par la beauté plastique.

Kubrick aussi savait faire appel à des "beaux gosses", mais avec beaucoup d'ironie. Quand il recrute Ryan O'Neal - énorme star à l'époque, héros de "Love Story" - pour incarner Barry Lyndon, ça fait sens et corps avec le film. Parce que la trajectoire de Barry Lyndon, c'est exactement la même que celle d'un jeune premier dans le star-system hollywoodien. D'ailleurs la vie de Ryan O'Neal s'est révélé finalement assez proche de celle de Barry Lyndon...

Même chose dans la façon dont il utilise le narcissisme du couple Kidman/Cruise dans "Eyes Wide Shut". La séquence devant le miroir est d'une ironie absolue, Kubrick se fout littéralement de leur gueule. Je me suis toujours demandé s'ils en étaient conscients ou non.

Cortese a écrit:Le problème c'est que comme Shunt je n'arrive pas à être convaincu. Au lieu de voir dans Smith et Pocahontas des personnages idéalisés (ce que je souhaitais) je vois un play-boy de banlieue et une petite mignonne exotique. Je ne comprends pas. Je me trompe peut-être, mais je vois un défaut de stylisation, un manque d'abstraction de la beauté des personnages dans ce que nous montre Mallick. Si j'ai bien compris ce que tu nous dis, on devrait être un peu dans l'art religieux (voir le sublime Saint Jean-Baptiste de Vinci plus haut), mais pour moi, ça ne marche pas tellement. Je voudrais croire que je suis devant du Fra Angelico, mais j'ai l'impression de regarder des couvertures de Vogue.

silverwitch a écrit:Un roman ce n'est pas la même chose qu'une symphonie et une symphonie ce n'est pas la même chose qu'un portrait peint. Cependant aucun art n'existe sans une société pour le voir naître, la littérature, la photographie, le cinéma et le théâtre n'y échappent pas.

Aucune oeuvre d'art ne se substitue au réel, ce sont les produits de consommation qui sécrètent de l'oubli et font écran à la réalité.

C'est inexact. Le cinéma sur ce point est très comparable au théâtre dans son mode de réception. C'est un mouvement entre le sensible et l'intelligible, dans un espace abstrait, la scène du théâtre ou l'écran sur le mur. Deux formes géométriques comparables qui articulent de l'espace et du temps.

Je dis que le film nous propose de voir John Smith et Pocahontas avec un regard amoureux, celui qui voit les êtres et les choses comme si c'était la première fois. C'est un éblouissement. Je dis que nous voyons John Smith tel qu'il pouvait se refléter dans la pupille de Pocahontas.

Tu devrais revoir le film et ce qu'il exprime sur le plan philosophique et métaphysique. La clé est dans la nature du regard porté sur les êtres et les choses. Le monde est parfait.

Tu n'as pas compris ce que voulait exprimer le cinéma de Malick. Ou plutôt, tu l'as compris en théorie mais tu ne vas pas au terme de la démarche.

Malick, comme Robert Bresson, utilise des modèles autant que des acteurs. Prenons deux exemples:

Deux visages peints. Deux manières de représenter l'universalité. La différence c'est l'Idée qui les inspire. Le second portrait est une idéalité. Que tu préfères l'une ou l'autre, ce n'est pas vraiment mon problème.

Shunt a écrit:Ni sans un mode de production.

Mais un film est aussi un produit de consommation et de propagande. Le cinéma américain a été le principal vecteur d'un impérialisme culturel indolore et redoutablement efficace. Dans des sociétés où les liens sociaux et générationnels se distendent, l'image cinématographique devient un référent, le modèle auquel il faut se conformer. Et ce n'est pas un dévoiement du cinéma, c'est dans sa nature même.

Sauf qu'au théâtre, le spectateur voit la scène, le rideau, le décor artificiel. Le spectateur peut s'affranchir du cadre, son regard peut naviguer d'un point à l'autre, librement. Il peut même percevoir le hors-champ. Ce n'est absolument pas le cas du cinéma.

Mais ce n'est pas ce que fait pourtant Malick lorsqu'il filme la nature. Là, il parvient par le choix du cadre et de la lumière à transcender l'ordinaire. Un arbre en contre-plongée, une rivière en longue focale, un plan serré sur les rides formées sur l'eau par le vent...

Malick pourrait très bien retranscrire l'émerveillement, le regard amoureux de Pocahontas de la même manière. Il existe une beauté chez chaque être humain. Tout dépend du regard que l'on porte sur eux. Mais Malick ne parvient tout simplement pas à regarder les hommes comme il regarde les animaux, les arbres ou les rivières. La beauté plastique d'un Colin Farrell n'a absolument rien d'universel. Elle s'ancre dans une époque, obéit aux canons de la mode du moment.

Mais en quoi Colin Farrell incarne physiquement la perfection ! Est-ce que Malick a casté les biches ou les oiseaux qu'il filme ? Non. Quand il filme la nature, la beauté est partout. Quand il filme les hommes, la beauté se restreint, voire se sacrifie, aux stéréotypes et aux canons de beauté du moment.

Je pense justement l'avoir compris. Je pense seulement que le regard qu'il porte sur les hommes, la façon dont il les représente, est l'un des points faibles de sa démarche artistique. C'est très "new age" du coup.

Au-delà des goûts et des couleurs, il y a une différence profonde de nature et de démarche dans les oeuvres que tu cites. Rembrandt a pour modèle un homme - probablement son commanditaire - dont il va essayer de saisir la beauté - pas forcément évidente à première vue - par le regard. Il n'a pas besoin d'idéaliser l'homme pour en saisir la beauté.

Pour Fra Angelico, le commanditaire, c'est l'église catholique. Il peint un icône, un être surnaturel. L'oeuvre doit illustrer et convaincre les fidèles de la tout puissance divine. L'art religieux est en soi une forme de propagande qui doit conditionner l'âme, les esprits.

silverwitch a écrit:Certes. Mais ne perdons pas de temps: où vois-tu que le cinéma présenterait une spécificité qui le rendrait moins apte à produire des oeuvres d'art ? Si le cinéma n'a pas un potentiel intrinsèque inférieur aux autres arts et si des critères extrinsèques ne l'empêchent pas de produire des oeuvres d'art, la digression est close.

Où veux-tu en venir ?

C'est un peu court. Le spectateur du théâtre ne voit que ce que la mise en scène lui montre. C'est le propre d'un dispositif scénique, comme c'est celui d'un dispositif cinématographique. Le cadre cinématographique, comme la scène de théâtre, est un espace abstrait.

Pour ne pas perdre de temps, je vais te rappeler, à toutes fins utiles, que la fenêtre de l'écran n'est pas plus ouverte ou fermée qu'un tableau.

Mais ce n'est pas ce que fait pourtant Malick lorsqu'il filme la nature. Là, il parvient par le choix du cadre et de la lumière à transcender l'ordinaire. Un arbre en contre-plongée, une rivière en longue focale, un plan serré sur les rides formées sur l'eau par le vent...

C'est exactement ce que fait Malick quand il filme la nature.

Ça tourne au cauchemar cette discussion. L'universel, ce n'est pas que tout est vu à l'identique par des regards singuliers ! L'universel, c'est le mouvement qui nous fait passer de la singularité à la généralité.

La différence avec un oiseau ou une biche, c'est que tu accèdes directement à la généralité, contrairement à ce qu'il se produit quand tu regardes un être humain. Le regard d'un être humain sur un autre être humain, c'est un processus. Pour voir plus profond que l'apparence, il faut construire un point de vue qui fait accepter cette démarche. Ainsi un auteur romantique comme Victor Hugo peut aller chercher le beau dans la difformité, celle d'un bossu, comme celle d'une aveugle. Mais cette construction n'existe que par un jeu entre l'apparence et l'essence.

Vois les choses autrement: comment regardes-tu tes parents, tes amis, ceux que tu aimes ? Tu regardes leur âme, et non plus une apparence. Quand tu en fais de même avec un inconnu qui bouge et vit sous tes yeux, il faut un temps (parfois très court, c'est l'éblouissement du coup de foudre, quand l'apparence se confond avec l'essence) pour que tu apprivoises ce prochain. Le film de Malick veut te donner une vision qui tient de la première fois, d'une première fois toujours recommencée. C'est l'essence du regard amoureux.

Tu butes sur une contradiction: tu vois que Colin Farrell est beau, mais ta raison voudrait voir autre chose, et voilà que tu réduis l'être à son apparence, comme si le modèle était privé d'une âme.

Comme si la singularité du banal était la seule capable de nous faire accéder à l'essence du beau. Mais ton trajet tourne en rond: tu passes comme les aspirants à l'initiation érotique du Banquet des beaux corps aux belles âmes, sans mesurer que pour te guider d'étape en étape, tu aurais besoin que l'on te rende visible, l'idée de Beau.

Si la beauté de Colin Farrell est relative (encore que tu lui reconnais en creux son caractère évident), l'idée de Beau qu'il représente ne l'est pas. Pour faire ce trajet du singulier à l'universel, de l'universel au singulier qui constitue au sens propre l'existence, il te manque l'idéalité et la transcendance. Or c'est ce que représente Malick, c'est son point d'accès singulier à l'universalité, lui qui vise à nous faire comprendre que regarder c'est connaître, à condition de percevoir les êtres et les choses, comme si c'était toujours l'aurore du monde.

Shunt a écrit:Il se trouve que la création cinématographique - de par son simple coût - est davantage soumise à des considérations extra-artistiques. La peinture ou la sculpture ne sont pas des produits de consommation courante. Un film, si, tout comme le sont devenus les livres ou la musique.

Que le cinéma reste du cinéma. Ca n'en fait pas pour autant quelque chose de vide et d'inintéressant.

Le dispositif théâtral crée de lui-même une distance, qui favorise le recul, l'attitude critique, l'analyse. Le cinéma abolit davantage les distances. Il n'y a plus de scène, plus de rideau. La frontière avec le monde réel est plus floue. Il est plus compliqué de prendre du recul devant un film.

A cette différence près que le tableau n'impose pas son rythme au spectateur comme le fait le montage cinématographique. On peut regarder un tableau pendant 5 minutes ou pendant 2 heures. Ce qui n'est pas le cas d'un film, en tout cas lors d'un projection cinématographique.

Mais ce n'est pas ce que fait pourtant Malick lorsqu'il filme la nature. Là, il parvient par le choix du cadre et de la lumière à transcender l'ordinaire. Un arbre en contre-plongée, une rivière en longue focale, un plan serré sur les rides formées sur l'eau par le vent...

C'est exactement ce que fait Malick quand il filme la nature.

C'est exactement ce que je dis.

Mais je n'ai jamais dit le contraire ! Ce que tu dis illustre exactement ce que je reproche à Malick. En choisissant un "beau gosse" à la mode pour incarner John Smith, Malick fait en sorte qu'il soit vu à l'identique par des regards singuliers. Il ne nous fait absolument pas passer de la singularité à la généralité. Ca, c'est qu'il aurait pu faire en choisissant un John Smith physiquement plus proche du véritable John Smith et en tentant de saisir le "beau" en lui. Ce qui est une démarche tout à fait différente.

Malick nous montre avec beaucoup de justesse que l'appréciation de la beauté du monde est une question de regard. En revanche, la beauté humaine est présentée comme une évidence. Ou qui paraîtra comme une évidence au plus grand nombre.

La différence avec un oiseau ou une biche, c'est que tu accèdes directement à la généralité, contrairement à ce qu'il se produit quand tu regardes un être humain. Le regard d'un être humain sur un autre être humain, c'est un processus. Pour voir plus profond que l'apparence, il faut construire un point de vue qui fait accepter cette démarche. Ainsi un auteur romantique comme Victor Hugo peut aller chercher le beau dans la difformité, celle d'un bossu, comme celle d'une aveugle. Mais cette construction n'existe que par un jeu entre l'apparence et l'essence.

Vois les choses autrement: comment regardes-tu tes parents, tes amis, ceux que tu aimes ? Tu regardes leur âme, et non plus une apparence. Quand tu en fais de même avec un inconnu qui bouge et vit sous tes yeux, il faut un temps (parfois très court, c'est l'éblouissement du coup de foudre, quand l'apparence se confond avec l'essence) pour que tu apprivoises ce prochain. Le film de Malick veut te donner une vision qui tient de la première fois, d'une première fois toujours recommencée. C'est l'essence du regard amoureux.

Mais le regard amoureux n'est pas conditionné par la seule "plastique". Ce qui nous attire chez l'autre ne se limite pas à ça. C'est tout un tas de choses difficilement définissables, des "je ne sais quoi", des détails, des attitudes, le mystère, la force, etc... Le charme ne se limite pas à la beauté plastique. Sinon - pour prendre un exemple trivial - comment expliquer que tant de femmes aient pu avoir le coup de foudre pour Serge Gainsbourg ou Jean-Paul Sartre.

Je trouve juste que la façon qu'a Malick de rendre visible l'idée de Beau, quand il s'agit des êtres humains, est un peu facile. Et ça ne se limite pas au "Nouveau Monde".

Pourtant Malick n'a pas besoin d'"idéaliser" la nature dans ses films. C'est son regard qui la transcende.

Hugues a écrit:Leur beauté hollywoodienne, à laquelle tu t'arrêtes, ça n'est pas finalement l'invisible à révéler, ça n'est pas un regard de l'auteur, elle est accessoire, elle n'est qu'un medium de la présence des êtres (et ce d'autant plus quand on sait les raisons du choix de Farrell, que j'évoque ci-dessous).

Alors si c'est le cas, que l'apparence physique de Smith est accessoire, pourquoi Colin Farrell.. (Tout ce qui suit est bien prosaïque.)

Pour une raison anecdotique et extérieure à l'oeuvre: le hasard, les circonstances, parce qu'il n'y aurait pas eu de films sans lui. A l'époque, Malick va faire le premier film qu'il arrive à monter parmi ses projets en concurrence (entre autres, Le Nouveau Monde et Che*, qui deviendra lorsqu'il l'abandonnera celui de Soderbergh).. Et puis soudainement, tout se débloque sur Le Nouveau Monde, un script qui murit depuis 30 ans, dont la première version date d'avant même le tournage de La Balade Sauvage.. Alors que un fond international indépendant avait été mis en place depuis plus d'un an et demi sans rien boucler et ce malgré l'égide et le talent de l'ex-patron de la Fox , l'agent de Farrell (qui n'est qu'un parmi une vingtaine d'acteurs à avoir reçu le script du film) fait remonter le script au président de New Line qui souhaite enrôler Farrell et le courtise de ses assiduités depuis plusieurs années, sans succès. Et du jour au lendemain, New Line organise une rencontre avec Malick et ses co-producteurs, et tout se fait..

silverwitch a écrit:C'est quoi le véritable John Smith ? Il n'existe pas, il s'agit d'un personnage, d'une abstraction. Passons. S'il s'agit d'un personnage historique, je ne sais pas à quoi ressemblait cet homme quand il rencontre une jeune fille au Nouveau Monde, ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un homme de 27 ans et non d'un barbon.

Regarde dans le premier extrait la construction du point de vue, comment est traitée la rencontre entre deux êtres, qui fait subtilement écho à la beauté du monde, permettant au spectateur de faire l'épreuve de l'harmonie.

silverwitch a écrit:La seule solution, c'est de se voir dans les yeux d'un autre, dans l'iris, en grec koré, ce qui signifie jeune fille ou poupée, en français pupille, petite fille, prunelle. Malick a mis en place un dispositif qui double cette propriété de la représentation: quand je regarde l'être aimé, c'est dans la pupille où passe le regard que je me vois moi-même. C'est l'intellection qui permet à mon âme, regardant une autre âme de me connaître.

Dans l'étoile de l'oeil se trouve la lumière magique de la connaissance. Malick nous propose donc de voir les êtres, les choses et le monde avec notre oeil intérieur. S'il part de la beauté sensible, celle de Colin Farrell ou de la jeune fille qui joue Pocahontas (aussi lumineuse et touchante que peut l'être Carey Mulligan dans Drive), ce n'est pas une fin. On sait que le Beau se trouve d'abord dans la vue et que le regard du spectateur se tourne d'abord vers la beauté sensible.

Shunt a écrit:Et Pocahontas avait 12 ans.

Un peu cliché non ? Ca ressemble quand même beaucoup à ça :

Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 13 invités