Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer space

Modérateurs: Garion, Silverwitch

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Mon analyse sur la situation du conflit Israélo-Palestinien.

Israël se trouve aujourd’hui dans une guerre dont il ne peut ni sortir vainqueur ni se retirer indemne. Non parce qu’il manquerait de puissance militaire — mais parce que cette guerre a été soigneusement conçue pour être perdue, quelle que soit l’issue.

Le 7 octobre a marqué plus qu’une attaque. C’était un piège. Un choc pensé pour enfermer Israël dans une impasse. En massacrant des civils et en enlevant des otages, le Hamas n’a pas lancé une offensive pour obtenir des concessions. Il a mis en place une stratégie de pourrissement. Une guerre sans fin, sans vainqueur, sans horizon.

Le Hamas ne cherche ni un État ni une victoire militaire. Il cherche la disparition d’Israël, et pour cela, il est prêt à tout perdre. Gaza peut brûler, ses enfants mourir, ses infrastructures s’effondrer — cela lui est égal, pourvu qu’Israël saigne. C’est une stratégie sacrificielle, nihiliste, presque religieuse dans sa logique. Et elle repose sur deux piliers : l’enlisement militaire, et la manipulation émotionnelle des opinions occidentales.

Car le véritable champ de bataille, ce ne sont pas les ruines de Gaza. Ce sont les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, les universités américaines et européennes et les manifestations dans les rues des grandes villes. Le Hamas a compris ce que bien des stratèges israéliens ont sous-estimé : dans un monde gouverné par l’image, la guerre ne se gagne plus avec des chars, mais avec des récits. Sa force est dramaturgique, pas militaire.

En retenant des otages, le Hamas rend tout compromis impossible. En se dissimulant dans les hôpitaux et les écoles, il rend toute riposte insoutenable. Chaque action d’Israël est détournée pour apparaître comme une faute morale. Dans cette guerre asymétrique, chaque victoire militaire devient une défaite médiatique. Et le monde, saturé d’images mais privé de contexte, réagit aux émotions plus qu’aux faits.

Ce piège n’aurait pas fonctionné sans la collaboration des démocraties occidentales. En exerçant la pression sur le pays attaqué plutôt que sur les preneurs d’otages, elles inversent la logique morale. En reconnaissant un État palestinien sans exiger le désarmement du Hamas, elles offrent une récompense politique au terrorisme. Et ce faisant, elles encouragent sa répétition.

Il faut aussi parler de ceux que Lénine appelait les idiots utiles. Certains d’entre eux se trouvent, hélas, au sein même du peuple juif ou d’Israël. Animés d’un scrupule moral presque sacrificiel, ils veulent à tout prix incarner une forme de pureté éthique. Leur exigence est sincère — mais si détachée des réalités qu’elle en devient aveugle. Ils analysent cette guerre comme s’ils avaient affaire à des démocrates européens, alors qu’ils font face à une organisation terroriste fondamentalement étrangère à leur cadre mental. À cela s’ajoute parfois une motivation plus subtile, moins avouée : le besoin d’être perçus comme des “bons Juifs” aux yeux de leurs cercles non juifs, de continuer à être invités, félicités, écoutés — à condition, bien sûr, de montrer qu’ils ne sont pas comme les autres, qu’ils savent prendre leurs distances avec Israël. Ce souci d’acceptabilité sociale, aussi humain soit-il, devient politiquement dangereux quand il vient cautionner, même indirectement, le discours de ceux qui souhaitent la disparition d’Israël.

Car le Hamas n’a pas besoin d’être soutenu. Il lui suffit qu’Israël soit affaibli, délégitimé, isolé. Et dans cette entreprise, toute voix juive ou israélienne qui doute publiquement du droit d’Israël à se défendre devient, malgré elle, un levier de cette stratégie.

Soyons lucides : un cessez-le-feu assorti de la libération de tous les otages ,sans la reddition du Hamas , est un mirage. Le Hamas n’a aucun intérêt à terminer cette guerre. Les otages sont ses armes, ses projecteurs, ses gages de survie. Il les maintiendra, car leur existence maintient le conflit. Ils ne sont pas faits pour être libérés. Ils sont là pour durer, pour servir.

Et pendant que cette guerre de récits fait rage, ses effets ne s’arrêtent pas aux frontières d’Israël. Partout dans le monde, et de manière particulièrement flagrante ces derniers jours, les actes antisémites explosent : insultes, agressions, boycott d’artistes israéliens, intimidation de touristes, pressions dans les universités, attaques contre des commerces ou des écoles juives. L’antisionisme radical, mis en scène par le Hamas et relayé sans filtre par certains médias et activistes, se transforme en une haine palpable, concrète, quotidienne.

Ce climat d’hostilité engendre un profond malaise au sein des communautés juives, partout sur la planète. Beaucoup n’osent plus dire qu’ils sont israéliens. D’autres se taisent sur leur identité juive. Il ne s’agit plus d’un débat d’idées : il s’agit de sécurité. La violence symbolique, médiatique et diplomatique contre Israël alimente un antisémitisme décomplexé, qui met en danger des millions de Juifs n’ayant rien à voir avec le conflit armé. Ce n’est pas seulement Israël qui est ciblé. C’est ce qu’il représente. Et tous ceux qui lui sont liés.

Dès lors, deux chemins — tous deux tragiques — se présentent :

-Continuer l’opération, coûte que coûte, pour démanteler le Hamas jusqu’au dernier tunnel, au prix d’innombrables vies, d’un isolement croissant, et sans aucune garantie de succès.

-Ou se retirer, laissant le Hamas debout, et acceptant implicitement qu’un nouveau 7 octobre se prépare.

Ce n’est plus une question de victoire. C’est une question de forme : quelle forme de défaite est la moins dangereuse ? Quelle perte est la moins irréversible ? Dans ce piège où chaque mouvement a été anticipé par l’ennemi, même le courage devient vulnérable.

Et le plus tragique est sans doute là : la stratégie du Hamas fonctionne. Non pas parce qu’elle est brillante, mais parce qu’on la laisse fonctionner. Parce qu’on continue de juger Israël selon les critères d’une guerre conventionnelle, alors que ce à quoi il fait face est une machine à manipuler les émotions, à retourner la morale, à instrumentaliser la compassion.

Dans ce théâtre cruel, ce n’est pas le réel qui compte. C’est l’image du réel

J'aspire de toutes mes forces au retour des tous les otages , de tous nos soldats et à la fin de ce conflit qui permettra à toute une nation de se reconstruire et de vivre comme elle l'a toujours désiré depuis sa création : en paix et en sécurité .

Roby Spiegl

Israël se trouve aujourd’hui dans une guerre dont il ne peut ni sortir vainqueur ni se retirer indemne. Non parce qu’il manquerait de puissance militaire — mais parce que cette guerre a été soigneusement conçue pour être perdue, quelle que soit l’issue.

Le 7 octobre a marqué plus qu’une attaque. C’était un piège. Un choc pensé pour enfermer Israël dans une impasse. En massacrant des civils et en enlevant des otages, le Hamas n’a pas lancé une offensive pour obtenir des concessions. Il a mis en place une stratégie de pourrissement. Une guerre sans fin, sans vainqueur, sans horizon.

Le Hamas ne cherche ni un État ni une victoire militaire. Il cherche la disparition d’Israël, et pour cela, il est prêt à tout perdre. Gaza peut brûler, ses enfants mourir, ses infrastructures s’effondrer — cela lui est égal, pourvu qu’Israël saigne. C’est une stratégie sacrificielle, nihiliste, presque religieuse dans sa logique. Et elle repose sur deux piliers : l’enlisement militaire, et la manipulation émotionnelle des opinions occidentales.

Car le véritable champ de bataille, ce ne sont pas les ruines de Gaza. Ce sont les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, les universités américaines et européennes et les manifestations dans les rues des grandes villes. Le Hamas a compris ce que bien des stratèges israéliens ont sous-estimé : dans un monde gouverné par l’image, la guerre ne se gagne plus avec des chars, mais avec des récits. Sa force est dramaturgique, pas militaire.

En retenant des otages, le Hamas rend tout compromis impossible. En se dissimulant dans les hôpitaux et les écoles, il rend toute riposte insoutenable. Chaque action d’Israël est détournée pour apparaître comme une faute morale. Dans cette guerre asymétrique, chaque victoire militaire devient une défaite médiatique. Et le monde, saturé d’images mais privé de contexte, réagit aux émotions plus qu’aux faits.

Ce piège n’aurait pas fonctionné sans la collaboration des démocraties occidentales. En exerçant la pression sur le pays attaqué plutôt que sur les preneurs d’otages, elles inversent la logique morale. En reconnaissant un État palestinien sans exiger le désarmement du Hamas, elles offrent une récompense politique au terrorisme. Et ce faisant, elles encouragent sa répétition.

Il faut aussi parler de ceux que Lénine appelait les idiots utiles. Certains d’entre eux se trouvent, hélas, au sein même du peuple juif ou d’Israël. Animés d’un scrupule moral presque sacrificiel, ils veulent à tout prix incarner une forme de pureté éthique. Leur exigence est sincère — mais si détachée des réalités qu’elle en devient aveugle. Ils analysent cette guerre comme s’ils avaient affaire à des démocrates européens, alors qu’ils font face à une organisation terroriste fondamentalement étrangère à leur cadre mental. À cela s’ajoute parfois une motivation plus subtile, moins avouée : le besoin d’être perçus comme des “bons Juifs” aux yeux de leurs cercles non juifs, de continuer à être invités, félicités, écoutés — à condition, bien sûr, de montrer qu’ils ne sont pas comme les autres, qu’ils savent prendre leurs distances avec Israël. Ce souci d’acceptabilité sociale, aussi humain soit-il, devient politiquement dangereux quand il vient cautionner, même indirectement, le discours de ceux qui souhaitent la disparition d’Israël.

Car le Hamas n’a pas besoin d’être soutenu. Il lui suffit qu’Israël soit affaibli, délégitimé, isolé. Et dans cette entreprise, toute voix juive ou israélienne qui doute publiquement du droit d’Israël à se défendre devient, malgré elle, un levier de cette stratégie.

Soyons lucides : un cessez-le-feu assorti de la libération de tous les otages ,sans la reddition du Hamas , est un mirage. Le Hamas n’a aucun intérêt à terminer cette guerre. Les otages sont ses armes, ses projecteurs, ses gages de survie. Il les maintiendra, car leur existence maintient le conflit. Ils ne sont pas faits pour être libérés. Ils sont là pour durer, pour servir.

Et pendant que cette guerre de récits fait rage, ses effets ne s’arrêtent pas aux frontières d’Israël. Partout dans le monde, et de manière particulièrement flagrante ces derniers jours, les actes antisémites explosent : insultes, agressions, boycott d’artistes israéliens, intimidation de touristes, pressions dans les universités, attaques contre des commerces ou des écoles juives. L’antisionisme radical, mis en scène par le Hamas et relayé sans filtre par certains médias et activistes, se transforme en une haine palpable, concrète, quotidienne.

Ce climat d’hostilité engendre un profond malaise au sein des communautés juives, partout sur la planète. Beaucoup n’osent plus dire qu’ils sont israéliens. D’autres se taisent sur leur identité juive. Il ne s’agit plus d’un débat d’idées : il s’agit de sécurité. La violence symbolique, médiatique et diplomatique contre Israël alimente un antisémitisme décomplexé, qui met en danger des millions de Juifs n’ayant rien à voir avec le conflit armé. Ce n’est pas seulement Israël qui est ciblé. C’est ce qu’il représente. Et tous ceux qui lui sont liés.

Dès lors, deux chemins — tous deux tragiques — se présentent :

-Continuer l’opération, coûte que coûte, pour démanteler le Hamas jusqu’au dernier tunnel, au prix d’innombrables vies, d’un isolement croissant, et sans aucune garantie de succès.

-Ou se retirer, laissant le Hamas debout, et acceptant implicitement qu’un nouveau 7 octobre se prépare.

Ce n’est plus une question de victoire. C’est une question de forme : quelle forme de défaite est la moins dangereuse ? Quelle perte est la moins irréversible ? Dans ce piège où chaque mouvement a été anticipé par l’ennemi, même le courage devient vulnérable.

Et le plus tragique est sans doute là : la stratégie du Hamas fonctionne. Non pas parce qu’elle est brillante, mais parce qu’on la laisse fonctionner. Parce qu’on continue de juger Israël selon les critères d’une guerre conventionnelle, alors que ce à quoi il fait face est une machine à manipuler les émotions, à retourner la morale, à instrumentaliser la compassion.

Dans ce théâtre cruel, ce n’est pas le réel qui compte. C’est l’image du réel

J'aspire de toutes mes forces au retour des tous les otages , de tous nos soldats et à la fin de ce conflit qui permettra à toute une nation de se reconstruire et de vivre comme elle l'a toujours désiré depuis sa création : en paix et en sécurité .

Roby Spiegl

Dernière édition par Ghinzani le 14 Aoû 2025, 11:00, édité 1 fois.

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Avant de répondre plus longuement à l'objectivité légendaire (non) (sarcasme) de ce texte...

Juste en vitesse...

N'y avait-il pas un accord de cessez le feu en janvier, qui était assorti d'une seconde étape, seconde étape qui provoquait la libération des otages avant un accord de paix (comme il y en a eu plein entre Israel et le Hamas par le passé, preuve qu'on peut négocier et faire de la diplomatie en réalité)..

Seconde étape où Israel n'a pas respecté ses engagemnts (libération de palestiniens, non de prisonniers Hamas - l'accord signé justement évitait que ce soit des gens du Hamas car Israel ne le voulait évidememnt pas - , mais de prisonniers arbitrairement détenus, sans procès, ad eternam, bref intérêt général humain), ceux qui provoquaient justement la libération des otages...

Donc Israel a décidé de ne pas libérerr les otages restants en refusant de respecter son engagement et en relançant les bombardements après deux mois de cesser le feu en mars au jour et à la date où ils devianet libérer les palestiniens

Le choix de la guerre infinie il est israelien... (parce que bien sûr puisque la guerre provoque la haine, et que le Hamas est une idéologie, on ne peut pas tuer une idéologie, elle repousse dans d'autres têtes, créée par la rancune)

Comme si on voulait dire "je vais débarasser des bactéries.." ça n'existe pas.. même avec le meilleur antibiotique..

Le choix de se donner un objectif impossible est israelin, pour une guerre impossible à terminer

Donc tout le reste est du blabla du même tonneau qui reste aveugle aux fautes mêmes de l'état occupant...

Mais on le montrera point par point...

Hugues

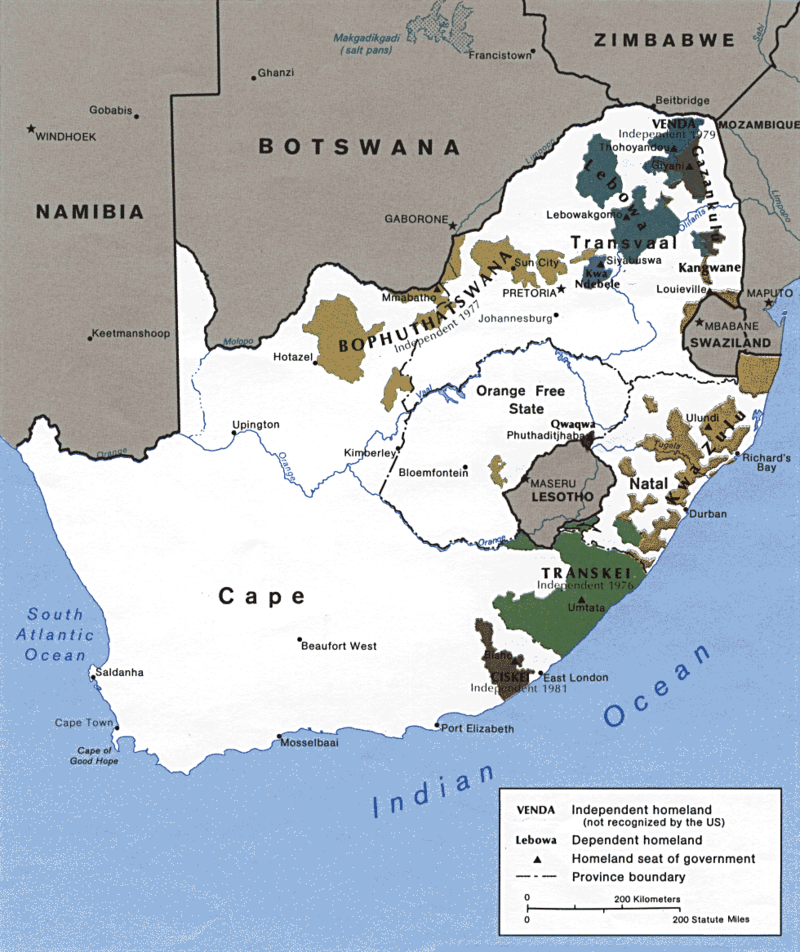

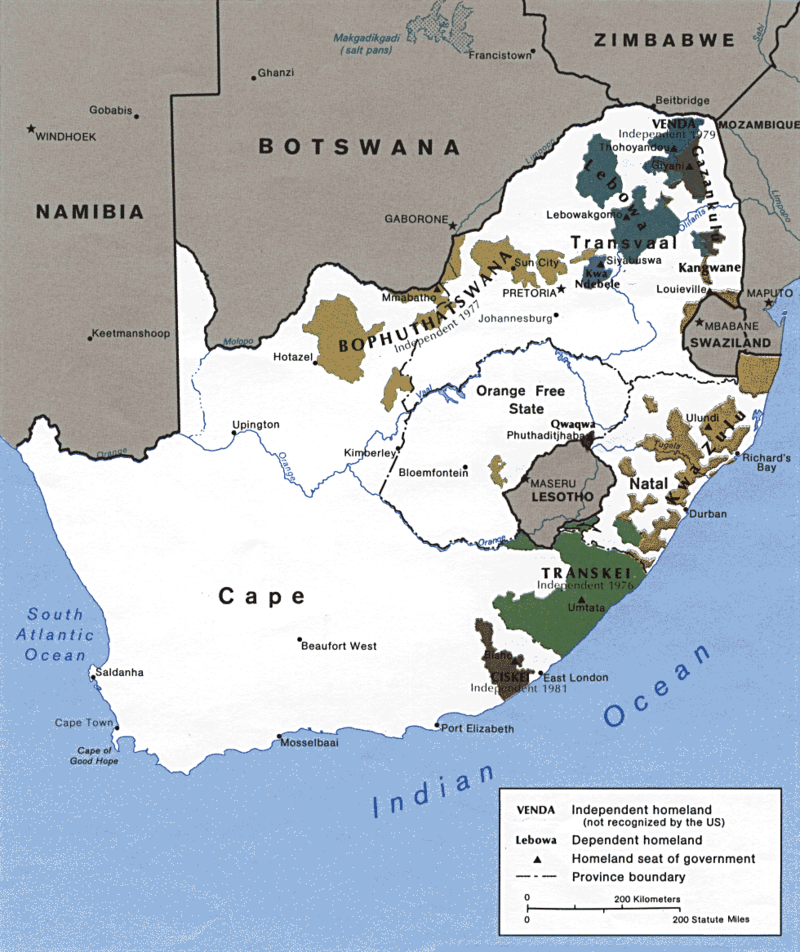

PS: Enfin l'objectiff n'est pas impossible.. il suffit comme le dise certains ministres de tuer tout Gaza... mais sinon bien sûr que les meutres provoquent la haine... c'est pas comme ça qu'on fait la paix... la paix en Afrique du Sud n'est pas arrivée quand tous les résistants niors à l'oppression des Afrikaners avaient été éliminé.. c'est arrivé quand l'état afrikaner a compris que les revendications des résistants étaient légitimes.

Juste en vitesse...

N'y avait-il pas un accord de cessez le feu en janvier, qui était assorti d'une seconde étape, seconde étape qui provoquait la libération des otages avant un accord de paix (comme il y en a eu plein entre Israel et le Hamas par le passé, preuve qu'on peut négocier et faire de la diplomatie en réalité)..

Seconde étape où Israel n'a pas respecté ses engagemnts (libération de palestiniens, non de prisonniers Hamas - l'accord signé justement évitait que ce soit des gens du Hamas car Israel ne le voulait évidememnt pas - , mais de prisonniers arbitrairement détenus, sans procès, ad eternam, bref intérêt général humain), ceux qui provoquaient justement la libération des otages...

Donc Israel a décidé de ne pas libérerr les otages restants en refusant de respecter son engagement et en relançant les bombardements après deux mois de cesser le feu en mars au jour et à la date où ils devianet libérer les palestiniens

Le choix de la guerre infinie il est israelien... (parce que bien sûr puisque la guerre provoque la haine, et que le Hamas est une idéologie, on ne peut pas tuer une idéologie, elle repousse dans d'autres têtes, créée par la rancune)

Comme si on voulait dire "je vais débarasser des bactéries.." ça n'existe pas.. même avec le meilleur antibiotique..

Le choix de se donner un objectif impossible est israelin, pour une guerre impossible à terminer

Donc tout le reste est du blabla du même tonneau qui reste aveugle aux fautes mêmes de l'état occupant...

Mais on le montrera point par point...

Hugues

PS: Enfin l'objectiff n'est pas impossible.. il suffit comme le dise certains ministres de tuer tout Gaza... mais sinon bien sûr que les meutres provoquent la haine... c'est pas comme ça qu'on fait la paix... la paix en Afrique du Sud n'est pas arrivée quand tous les résistants niors à l'oppression des Afrikaners avaient été éliminé.. c'est arrivé quand l'état afrikaner a compris que les revendications des résistants étaient légitimes.

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Ghinzani a écrit:

Car le véritable champ de bataille, ce ne sont pas les ruines de Gaza.

Comment peut-on seulement écrire une chose pareille.

- Ouais_supère

- Messages: 25820

- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Ouais_supère a écrit:Ghinzani a écrit:

Car le véritable champ de bataille, ce ne sont pas les ruines de Gaza.

Comment peut-on seulement écrire une chose pareille.

Il suffit de voir le nombre croissant des idiots utiles du hamas…

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Pauvre petit olivier parti trop tôt.

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Ca fait au moins 3 mois que je veux vous parler de cette franco-occupante...

Chaque fois j'oublie de partager sa folie

Cette fois c'est fait

Le pire c'est que elle est pas minoritaire..

c'est représentatif

Mais c'est pas sa meilleure (ou plutôt pire) vidéo.... et de loin

"La Judée-Samarie* est le berceau national du peuple juif"

"Kiev est notre berceau national, une terre historiquement russe"

"L'Autriche est le cœur historique du peuple allemand, lieu de naissance de la germanité. Les Sudètes sont terres germaniques historiques."

Que des gens à petite moustache...

Hugues

*: Cisjordanie

Chaque fois j'oublie de partager sa folie

Cette fois c'est fait

Le pire c'est que elle est pas minoritaire..

c'est représentatif

Mais c'est pas sa meilleure (ou plutôt pire) vidéo.... et de loin

"La Judée-Samarie* est le berceau national du peuple juif"

"Kiev est notre berceau national, une terre historiquement russe"

"L'Autriche est le cœur historique du peuple allemand, lieu de naissance de la germanité. Les Sudètes sont terres germaniques historiques."

Que des gens à petite moustache...

Hugues

*: Cisjordanie

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Allez cadeau:

(elle a une accusation de complicité de génocide contre sa gueule d'ailleurs)

Il y en a des centaines de vidéos comme ça..

Hugues

(elle a une accusation de complicité de génocide contre sa gueule d'ailleurs)

Il y en a des centaines de vidéos comme ça..

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Qu'est ce qu'il leur prend à l'ONU ? Ce sont les israéliens les méchants, pas le Hamas.

https://www.lepoint.fr/monde/viols-de-guerre-le-hamas-ajoute-sur-la-liste-noire-de-l-onu-18-08-2025-2596535_24.php

https://www.lepoint.fr/monde/viols-de-guerre-le-hamas-ajoute-sur-la-liste-noire-de-l-onu-18-08-2025-2596535_24.php

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Bien, bien. Reste à voir si les promesses tiendront des deux côtés et si tous les otages seront libérés.

https://www.lefigaro.fr/international/le-hamas-a-accepte-la-nouvelle-proposition-pour-un-cessez-le-feu-a-gaza-20250818

https://www.lefigaro.fr/international/le-hamas-a-accepte-la-nouvelle-proposition-pour-un-cessez-le-feu-a-gaza-20250818

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.

Mon blog

Mon blog

-

Waddle - Enculeur de moucheS

- Messages: 24111

- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Mais qué passa??? Tonton Hugues est en congé? Il n'a rien de grave , j'espère ? Et Manu ..Ah oui bientôt la rentrée scolaire ...

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/21/revealed-israeli-militarys-own-data-indicates-civilian-death-rate-of-83-in-gaza-war

83% des tués à Gaza ne font pas partie du hamas. Autrement dit, quand 1 membre du hamas est tué, 5 civils le sont. Un beau ratio de génocide ça.

83% des tués à Gaza ne font pas partie du hamas. Autrement dit, quand 1 membre du hamas est tué, 5 civils le sont. Un beau ratio de génocide ça.

-

Maverick - Bête de sexe

- Messages: 41555

- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02

- Localisation: Dans ton cul !!

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Et sinon cette non-famine, qui surtout n'existe pas, elle va comment ?

Hugues

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Et isinon les 5 journalistes pulvérisés devant les caméras, avec 15 autres personnes, ils étaient du Hamas c'est ça?

Hugues

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Même la SDJ de BFM TV.. vous vous rendez compte.. même la SDJ de BFM TV (ok c'est plus Altice, mais quand même)

Hugues

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Hugues a écrit:Et isinon les 5 journalistes pulvérisés devant les caméras, avec 15 autres personnes, ils étaient du Hamas c'est ça?Hugues

Je croyais qu'il n'y avait aucun journaliste à Gaza.

Ce serait d'ailleurs une bonne idée que ceux encore présents se taillent avant de se faire éparpiller par un missile.

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Il n'y a que dans le monde "tous les journalistes sont des Hamas déguisé en journaliste" qu'on dit qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza..

Sinon on aurait pas dénoncé la mort d'Anas al-Sharif et de toute son équipe, il y a quelques semaines.

Hugues

Sinon on aurait pas dénoncé la mort d'Anas al-Sharif et de toute son équipe, il y a quelques semaines.

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Se taillent où ?Feyd a écrit:Hugues a écrit:Et isinon les 5 journalistes pulvérisés devant les caméras, avec 15 autres personnes, ils étaient du Hamas c'est ça?Hugues

Je croyais qu'il n'y avait aucun journaliste à Gaza.

Ce serait d'ailleurs une bonne idée que ceux encore présents se taillent avant de se faire éparpiller par un missile.

-

Maverick - Bête de sexe

- Messages: 41555

- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02

- Localisation: Dans ton cul !!

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Voici comment israel invente des fausses preuves contre les journalistes que tsahal assassine. On a notamment vu des montages grossiers pour criminaliser Anas Al-Sharif.

La stratégie est donc simple :

Interdire aux journalistes étrangers d'aller enquêter à Gaza

Criminaliser les seuls journalistes sur place, c'est à dire les journalistes Palestiniens

Les assassiner et le justifier en racontant qu'ils étaient des terroristes.

https://www.franceinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/enquete-comment-le-renseignement-israelien-collecte-des-elements-a-charge-contre-les-journalistes-de-gaza-supposes-etre-affilies-au-hamas_5445481.html#xtor=CS2-765-[autres]-

La stratégie est donc simple :

Interdire aux journalistes étrangers d'aller enquêter à Gaza

Criminaliser les seuls journalistes sur place, c'est à dire les journalistes Palestiniens

Les assassiner et le justifier en racontant qu'ils étaient des terroristes.

https://www.franceinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/enquete-comment-le-renseignement-israelien-collecte-des-elements-a-charge-contre-les-journalistes-de-gaza-supposes-etre-affilies-au-hamas_5445481.html#xtor=CS2-765-[autres]-

-

Maverick - Bête de sexe

- Messages: 41555

- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02

- Localisation: Dans ton cul !!

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

La croisière s'amuse reprend de plus belle.

https://www.lefigaro.fr/international/global-sumud-flotilla-une-nouvelle-flottille-s-elancera-dimanche-pour-briser-le-blocus-de-gaza-avec-greta-thunberg-a-bord-20250830

https://www.lefigaro.fr/international/global-sumud-flotilla-une-nouvelle-flottille-s-elancera-dimanche-pour-briser-le-blocus-de-gaza-avec-greta-thunberg-a-bord-20250830

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Feyd a écrit:La croisière s'amuse reprend de plus belle.

https://www.lefigaro.fr/international/global-sumud-flotilla-une-nouvelle-flottille-s-elancera-dimanche-pour-briser-le-blocus-de-gaza-avec-greta-thunberg-a-bord-20250830

"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.

Mon blog

Mon blog

-

Waddle - Enculeur de moucheS

- Messages: 24111

- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05

-

Maverick - Bête de sexe

- Messages: 41555

- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02

- Localisation: Dans ton cul !!

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

- Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international, compte tenu de ses obligations internationales dont le devoir de prévenir tout risque de génocide, la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien et les terroristes du Hamas. Il ne s’agit pas de sanctionner le peuple israélien, mais de veiller à faire respecter le droit international et humanitaire par son gouvernement et agir pour tenter de faire évoluer la situation sur le terrain.

- 12 sanctions fermes sont prises au niveau national, parmi lesquelles l’interdiction d’importation des produits issus des colonies, la révision de la politique d’achats publics avec des entreprises israéliennes, la restrictions des aides consulaires aux Belges vivant dans les colonies illégales en vertu du droit international, des poursuites judiciaires éventuelles, des interdictions de survol et de transit, la mise sur la liste des « persona non gratae » dans notre pays de deux ministres israéliens extrémistes, de plusieurs colons violents et de leaders du Hamas…

- Le vote favorable au niveau européen de mesures de suspension des collaborations avec Israël, nécessitant une majorité qualifiée, dont la suspension de l’accord d’association avec l’UE, la suspension des programmes de recherche, de coopération technique, etc.

- La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New-York traçant la route vers une solution à deux États et reconnaissant donc ceux-ci.

- La Belgique reconnaîtra la Palestine lors de l’initiative conjointe de la France et de l’Arabie saoudite ! Un geste politique et diplomatique fort pour préserver les chances d’une solution…à 2 (!) Etats et marquer la condamnation des volontés expansionnistes d’Israël avec ses programmes de colonisation et ses occupations militaires. La Palestine sera donc clairement un état pleinement reconnu sur la scène internationale par la Belgique. Conscient du traumatisme généré auprès du peuple israélien par les attaques terroristes du 7 octobre 2023 du Hamas, la formalisation administrative de cette reconnaissance par un arrêté royal s’effectuera quand le dernier otage aura été libéré et que le Hamas n’assumera plus quelconque gestion de la Palestine.

- Un engagement ferme dans la reconstruction de la Palestine.

- Un engagement tout aussi ferme à demander des mesures européennes visant le Hamas et en faveur de nouvelles initiatives belges de lutte contre l’antisémitisme, mobilisant davantage tous nos services de sécurité et impliquant les représentants des communautés juives.

Plus de détails prochainement sur mon site web.

Ce n'est que le début.

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Il y a des conditions... et la " fermeté" touche également le hamas et ses sbires.

Vu la grande influence de la Belgique, c'est très important...

Vu la grande influence de la Belgique, c'est très important...

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Et puis, peut-être que la partie wallonne sera pour mais la partie flamande contre.

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Feyd a écrit:Et puis, peut-être que la partie wallonne sera pour mais la partie flamande contre.

Bruxelles hésite..

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Les ïles Fidji vont ouvrir leur ambassade à Jérusalem reconnaissant ainsi cette dernière comme capitale d'Israël.

-

Ghinzani - Messages: 29303

- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Hugues a écrit:Le plus beau est que en fait ça fait parti d'un plan plus grand qui sera annoncé d'ici le 5 mars.

C'est pour cacher pire encore.

Effrayer le monde entier avec cette annonce de déportation. (C'est fait). Elargir à travers cela la fenêtre d'Overton, et rendre plus acceptable, un pis-aller l'objectif réel: l'annexation de la Cisjordanie et la reconnaissance de la Cisjordanie comme territoire israelien d'ici au 5 mars. Et renoncer ou pas à la déportatoin pour faire passer ni vu ni connu cette annexation définitive

Le rêve étant pour l'extrême droite israelienne qu'il y ait les deux: annexation en Cisjordanie et non renonciation à la déportation.

Je fume ?

Nous verrons d'ici au 5 mars.

Hugues

Un tel feu vert, s’il devait être confirmé et suivi d’actions, aurait pour conséquence d’anéantir définitivement ou presque les perspectives d’un Etat palestinien.

Le sujet divise cependant dans le cercle rapproché de Trump et ce dernier n’a rien confirmé à ce sujet pour l’heure. Steve Witkoff - l’envoyé spécial des US au Moyen Orient - s’y opposerait afin de ne pas anéantir le travail diplomatique en cours et ne pas détériorer les relations arabo-américaines. Les Émirats Arabes Unis ont en effet déjà averti les États-Unis que la mise en œuvre d’un tel projet d’expansion territoriale serait une ligne rouge au sujet de leur adhésion aux accords d’Abraham.

Le plan du ministre colon d’extrême droite Smotrich prévoit en effet l’annexion de 82% de la Cisjordanie (déjà occupée illégalement à 50% aujourd’hui). Six villes/zones palestiniennes de la région en seraient exclues et se retrouveraient chacune dans une situation d’isolement identique à celle de Gaza.

Hugues (qui racontait que des conneries en fait.. désolé pour ça d'ailleurs )

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Uhm.. ça me fait penser à quelque chose mais quoi...

Je l'ai sur le bout de la langue.. ah dommage..

Hugues

Je l'ai sur le bout de la langue.. ah dommage..

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Told you so....

https://www.thewrap.com/the-voice-of-hind-rajab-review/

L'ami Bilge Ebiri:

https://www.vulture.com/article/review-the-voice-of-hind-rajab-is-hitting-a-nerve-at-venice.html

https://lwlies.com/venice-film-festival/the-voice-of-hind-rajab-first-look-review

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/09/04/a-venise-the-voice-of-hind-rajab-secoue-la-mostra_6638914_3246.html

https://www.vogue.com/article/the-voice-of-hind-rajab-deserves-venice-review

https://www.gq-magazine.co.uk/article/the-voice-of-hind-rajab-is-the-most-important-movie-of-the-decade

https://www.lebleudumiroir.fr/critique-the-voice-of-hind-rajab/

Etes-vous là?

Hugues

Hugues a écrit:Nous sommes le 23 juillet...

Et nous savons déjà que le soir du 6 septembre, il y a une chance non négligeable que ce film reçoive le Lion d'Or.

C'est que Alberto Barbera s'est mouillé rarement dans son mandat de directeur artistique de la Mostra... mais chaque fois qu'il l'a fait (l, le film fut soit Lion d'Or, soit Lion d'Argent/Grand Prix.

Et hier, en parlant de La Void de Hind Rajab de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, la sienne de voix s'est brusquement cassé, il a du interrompre ses mots pendant quelques instants avant de s'excuser...

Ce qui suit est peu ou prou le synopsis même si aucun synopsis n'est officiel.. mais cette description des évènements est issu d'un article qui révélait il y a quelques mois l'existence du film, et on peut penser que cette partie là a été écrite par la production...

Hind Rajab, 6 ans, et sa famille tentaient de fuir Gaza le 29 janvier 2024, quand leur véhicule fut bombardé, tuant son oncle, sa tante et trois de ses cousins. Hind est restée coincée dans le véhicule pendant des heures tout en étant au téléphone avec la Société du Croissant-Rouge palestinien, alors que des ambulanciers tentaient de la secourir.

Lorsque la voiture a finalement été atteinte, Hind Rajab et les ambulanciers ont été retrouvés morts le 10 février, après un retrait israélien.

Les démentis israéliens concernant leur responsabilité dans l’attaque ont ensuite été réfutés par des enquêtes menées par le Washington Post et Sky News. À l’aide d’images satellite et de preuves visuelles, ils ont conclu qu’un certain nombre de chars israéliens étaient présents et que l’un d’eux avait probablement tiré environ 335 projectiles sur la voiture dans laquelle voyageaient Hind et sa famille. L’enquête de Forensic Architecture a également conclu qu’un char israélien avait probablement attaqué l’ambulance envoyée pour secourir Hind.

J'ajoute qu'on se souvient peut-être de l'émissaire de l'autorité palestinienne à l'ONU faisant écouter des extraits de l'appel de Hind Rajab.

La réalisatrice a pu écouter dans son intégralité tout le long appel et c'est après avoir eu accès à cet enregistrement qu'elle fut certaine qu'elle devait en faire son prochain film coute que ooute..

C'est une fiction, mais toute la fiction est construite autour d'extraits authentiques confiés par le Croissant Rouge à la cinéaste de la voix de Hind, la seule qui ne joue pas un rôle.

Rien n'est visible à l'écran, tout est hors cadre, le cadre étant le standard du Croissant Rouge, tout au long du film. Et pourtant Barbera ne peut pas parler de ce film sans que cela ne fendille son 'armure.

C'est une coproduction franco-tunisienne (à majorité française je crois).

Hugues

PS:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurtre_de_Hind_Rajab

https://www.thewrap.com/the-voice-of-hind-rajab-review/

L'ami Bilge Ebiri:

https://www.vulture.com/article/review-the-voice-of-hind-rajab-is-hitting-a-nerve-at-venice.html

https://lwlies.com/venice-film-festival/the-voice-of-hind-rajab-first-look-review

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/09/04/a-venise-the-voice-of-hind-rajab-secoue-la-mostra_6638914_3246.html

https://www.vogue.com/article/the-voice-of-hind-rajab-deserves-venice-review

https://www.gq-magazine.co.uk/article/the-voice-of-hind-rajab-is-the-most-important-movie-of-the-decade

https://www.lebleudumiroir.fr/critique-the-voice-of-hind-rajab/

On entre dans le film comme on entre dans une pièce plongée dans la pénombre, où la seule fenêtre est un téléphone. Un souffle, une latence, une voix d’enfant qui ne sait plus très bien si elle demande de l’aide ou si elle appelle quelqu’un pour prouver qu’elle existe encore. Le cinéma ici n’est plus une mécanique de regards mais une chambre d’échos : on n’y voit presque rien qu’on puisse retenir, on y entend tout ce qu’on ne voulait pas savoir. La mise en scène en tire une éthique — refuser le spectacle — et un style — cadrer le silence. Chaque coupe ressemble à un clignement du monde, chaque plan est une écoute tenue au bord de la rupture. À force d’attention, l’oreille devient un organe moral.

Le choix fondateur est d’ériger l’enregistrement — appels, fragments, respirations, vides — en colonne vertébrale dramatique. Le film ne “rejoue” pas la terreur : il la borde, il l’accompagne, il l’empêche d’être confisquée par l’esthétique. Ce n’est pas un théâtre de la reconstitution mais une liturgie de l’adresse. L’enfant parle et, à travers elle, ce sont nos outils, nos protocoles, nos numéros d’urgence qui craquent comme des fils de cuivre fatigués. L’opérateur, la procédure, le peut-être administratif : tout ce qui, d’ordinaire, amortit la catastrophe devient ici son double spectral. On pense aux films qui ont confié au son la tâche d’inventer l’image (de The Conversation à United 93), mais celui-ci fait un pas de côté : il ne cherche pas à saturer l’imaginaire, il demande au spectateur de rester à portée de voix — et d’assumer ce qu’impliquerait, en réel, une telle proximité.

La mise en scène tient la ligne fine entre pudeur et intensité. Caméra à distance juste, lumière presque clinique, temps réel cultivé comme un champ fragile : rien n’est “arrangé” pour nous soulager. Même la musicalité du montage ne sert pas la catharsis ; elle ménage des paliers où l’on respire court, où la logique narrative cède à une logique de conscience. Le film n’invente pas des images pour boucher les trous de l’Histoire : il expose les trous, ces interstices où la technologie promet et où la politique déserte. C’est là sa plus grande audace — et sa plus haute poésie.

Poésie, oui, car le film sait que la langue d’un enfant n’est pas un “document” mais une métrique, un vers brisé qui mesure la distance entre le monde et sa promesse. Les mots tâtonnent, trébuchent, se répètent ; l’angoisse invente des refrains ; la peur scande. La réalisation recueille cette prosodie comme on recueille une prière : non pour la sanctifier, mais pour lui rendre son grain et sa gravité. Quand le hors-champ se peuple de détonations, de sirènes, de métalliques échos, on n’entend pas un paysage sonore : on entend une cartographie de l’impuissance. Et pourtant, à l’endroit même où l’horreur pourrait devenir rhétorique, un geste de douceur insiste : laisser durer, laisser trembler, laisser flotter des secondes “inutiles” qui rendent à l’enfance son droit à l’hésitation.

Sur le plan politique, le film ne plaide pas ; il constate une mécanique d’aveuglement. L’“écoute” institutionnelle — ce grand mot dont nous nous parons — n’est pas démentie frontalement : elle est révélée pour ce qu’elle devient, quand la chaîne des médiations se confond avec la chaîne des retards. Le standard, la hiérarchie, la zone rouge, l’autorisation à obtenir, la promesse tenue en haleine par un futur conditionnel : tout un vocabulaire du secours se retourne en lexique de l’ajournement. Le regard de cinéma fait ici office de contre-pouvoir, non en dénonçant, mais en obligeant à rester à l’intérieur de la durée jusqu’au bout. Pas de cut rédempteur, pas de fondu miséricordieux : la morale passe par la continuité.

Dans l’œuvre de sa cinéaste, ce film apparaît comme un déplacement majeur et néanmoins fidèle. Fidèle à une obsession : redistribuer l’autorité du récit, accorder aux voix “sans moyens” la souveraineté formelle (on pense à la manière dont des œuvres précédentes confiaient à des témoins la direction du plateau, ou renversaient la hiérarchie entre fiction et témoignage). Déplacement, parce que l’image renonce ici à sa majesté performative : elle consent à n’être plus qu’un seuil, un plancher d’écoute, un écran qui refuse d’écraser la voix par la figure. Là où le documentaire classique exhibe, celui-ci recueille ; là où la fiction classique résout, celui-ci supporte. Il en résulte un sentiment rare : la dignité ne vient pas de la “belle image”, elle surgit de l’espace qu’on laisse à une voix pour se tenir debout.

Le film ménage aussi un dialogue troublant avec la salle. Car si l’on admet que l’écoute est l’acte central, alors le spectateur, collectivement, devient un personnage. Les remous physiques du public — soupirs, sanglots, stupeurs — n’ont rien d’anecdotique : ils figurent, à même la projection, la dernière communauté capable d’une décision immédiate (se lever, sortir, écrire, relayer, témoigner). En filmant contre l’emprise, la mise en scène redonne à la séance sa portée politique. On ne “consomme” pas l’horreur : on en porte un fragment, parce que la voix continue de vibrer après l’écran, comme un acouphène éthique.

Reste la question la plus délicate : que peut l’art face à la mort d’une enfant dont l’appel a circulé, viral, déjà mille fois ? Le film répond par un paradoxe rigoureux : il n’ajoute pas une image de plus au flux, il retire des images pour que le flux perde sa tyrannie. Il ne moralise pas, il règle la focale au plus près de la vulnérabilité. Il ne réclame pas de verdict, il réclame une tenue : tenir l’écoute, tenir la durée, tenir la promesse de ne pas détourner le visage quand la voix faiblit. Cette tenue a un prix — notre confort — et une récompense : la certitude, rare, d’avoir été présent à quelqu’un qui nous parlait.

La voix arrive d’abord comme une étincelle dans le vent, une clarté fragile qu’on pourrait confondre avec un bruit de ligne, puis elle s’affermit, s’éclaircit, et tout le film se met à graviter autour d’elle comme autour d’une étoile lointaine. Hind n’est pas seulement un prénom ; c’est une vibration précise, une fréquence dans le vacarme du monde. Le cinéma de Kaouther Ben Hania s’ouvre alors comme une chambre d’échos : il ne regarde pas, il écoute, il tient, il accompagne. On ne “voit” pas Hind : on s’accorde à elle.

Ce choix — faire du son la matière première, faire d’une voix l’axe d’un plan-séquence moral — donne au film sa forme la plus décisive. Le temps n’est plus l’ellipse tranquille des récits rassurés : c’est une corde tendue entre l’appel et la réponse, entre l’espérance et l’issue que nous redoutons. Le standard, ses opérateurs, leurs gestes répétitifs, deviennent un chœur discret : on coche des cases, on note des coordonnées, on reformule pour être sûr, et chaque reprise, chaque “vous m’entendez ?” est un battement de cœur. La mise en scène refuse les feux d’artifice : pas de surdécoupage, pas d’emphase musicale, pas d’images volées à la catastrophe pour la transformer en spectacle. Ce que le film met en jeu, c’est une éthique de l’écoute : si l’on cadre, c’est pour garder le hors-champ vivant ; si l’on cadre serré, c’est pour que la parole circule à travers la clôture.

On pourrait dire qu’il s’agit d’un huis clos ouvert : enfermé dans la stricte nécessité du présent, mais traversé par les flux d’un dehors qui fait pression — explosions, sirènes, interruptions du réseau, silences. De cette friction naît un suspense sans pyrotechnie. La tension n’est pas un mécanisme ; c’est une économie de la patience. Ben Hania connaît parfaitement les vertus du temps réel et du “presque temps réel” : allonger un souffle, laisser une phrase trébucher, nous abandonner à la logique du délai — ce petit abîme entre la question et la réponse dans lequel danse l’angoisse. Ce délai, c’est déjà du cinéma : un étirement qui nous place à la place exacte de l’impuissance.

La reconstitution, quand elle vient, n’a rien de la théâtralité fiévreuse qui dévore tant de films “engagés”. Elle se glisse sans heurt : des gestes simples, une lumière pauvre, des visages occupés par l’action — partir, trouver, soigner, transporter. Les secouristes ne sont pas des statues héroïques ; ils sont la prose du courage. La caméra leur laisse la dignité de la fatigue, les micro-hésitations, le regard qui cherche un passage, la main qui rassure. Le montage fait circuler l’air entre la parole de l’enfant et la décision des adultes, et c’est cette circulation qui nous tient : l’idée que le cinéma peut faire cohabiter, sans les confondre, une présence à distance et une présence au contact.

Il y a, dans cette construction, un rappel discret : l’image n’a pas tous les droits. Elle peut se retirer pour laisser la voix mener. Elle peut s’effacer pour qu’une vérité fragile, enregistrée, demeure le centre nerveux de la scène. Le film n’en tire pas un système ; il en tire une règle de conduite. Pas d’illustration lourde, pas de reconstitution qui “prouve”, mais des raccords qui se plient à la gravité de ce qu’ils portent. Le résultat n’est pas larmoyant : c’est une exposition nette de l’impossible. Le monde entier s’y trouve sommé de répondre à une question d’enfant : « Êtes-vous là ? » Toute politique digne commence peut-être ici.

L’héritage de Four Daughters affleure — cette manière de mettre en jeu le réel par le détour d’une forme, de risquer la fiction pour mieux rendre audible la part indicible du vécu —, mais The Voice of Hind Rajab pousse plus loin le pari : on ne recoud pas simplement un passé pour l’ordonner, on soutient, dans la durée, un appel qui continue de nous traverser. Où commence la représentation, où s’achève-t-elle ? Le film ne ferme jamais la question ; il la cadre, il la discipline, il lui donne la chance d’être entendue sans que le spectaculaire n’en défigure la nudité.

On pourrait, bien sûr, objecter que tout dispositif porte son risque : l’ascèse peut virer au rite, la pureté à l’abstraction, la retenue à la gravité solennelle. Et pourtant, ici, la sobriété ne sanctifie pas : elle protège. Elle protège la langue d’une enfant de toute rhétorique parasite, elle protège la dignité des gestes de toute vanité de mise en scène, elle protège le spectateur de la fausse délivrance des catharsis faciles. Il n’y aura pas d’exutoire. La seule résolution possible, c’est la clarté : ce que nous entendons nous oblige, et ce que le film choisit de ne pas montrer nous regarde encore.

C’est aussi un film de géographie. Non pas la géographie des cartes, mais celle des trajets impossibles : un plan, un itinéraire, un croisement impraticable, une ruelle bloquée, une porte qui résiste. Le call center, alors, est un atlas moral : on trace, on barre, on recommence, on tente un détour, l’espace devient un échiquier où la vie se joue à chaque case. Le son y travaille comme une boussole — le souffle, la diction haletante, un grésillement de réseau — et l’image, loin de voler la vedette, se contente de vérifier : c’est là, allons-y.

Reste la question qui brûle : qu’attend-on du cinéma quand le monde flambe ? Des preuves ? Des causes ? Des slogans ? Ben Hania répond par une forme d’humilité souveraine : ni pédagogie, ni convertis ; un appel qui persiste, un regard qui s’astreint à la tenue. Le film ne résout rien, mais il ne s’excuse pas de ne pas résoudre : il prend le risque d’installer, dans l’espace public, une écoute durable. Et cette écoute n’est pas un geste passif : elle est action, elle est soin. Il y a des films qui sauvent des images ; celui-ci sauve des voix — du moins leur durée, leur droit à rester audibles, leur pouvoir de nous adresser encore la parole.

On sort de la projection avec le sentiment que la beauté, ici, n’est pas un vernis : elle est la discipline qui empêche la douleur de devenir marchandise. La beauté n’est pas l’ennemie du réel ; elle en est le scrupule. Et quand le générique arrive, la question de Hind n’a pas cessé : elle a changé de destinataire. C’est à nous, désormais, qu’elle s’adresse. Non pour nous juger, mais pour nous maintenir dans cet état rare où l’on se sait requis — et où l’on comprend, peut-être, que la seule grandeur de l’art, face au désastre, consiste à tenir la ligne claire d’une voix, jusqu’au bout.

Il est des films qui ne se regardent pas tant qu’ils s’écoutent, qui ne se projettent pas tant qu’ils s’impriment au plus profond de la poitrine. The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, n’est pas un récit, ni même une reconstitution : c’est une chambre close où vibre une voix d’enfant, suspendue entre la vie et la mort, et qui devient pour nous un miroir sonore.

Tout le dispositif du film repose sur ce paradoxe : moins d’images pour davantage de présence. Comme si la lumière même devait s’effacer pour que surgisse, nue, la vibration des mots de Hind, fillette piégée dans une voiture au milieu de Gaza. Le cinéma se dépouille de son apparat visuel et se fait sépulcre acoustique, rendant à l’oreille la charge insoutenable de ce qui aurait été banalement montré à l’écran. Ce refus de surligner, cette économie farouche, élève le film au rang d’élégie.

Ben Hania compose une architecture de résonances : les voix des opérateurs, des bénévoles, des bureaucraties empêtrées, s’entrecroisent, tissant autour de Hind un filet d’absurdité. L’attente du secours devient le contrepoint ironique de la prière enfantine, comme si chaque délai administratif ciselait un tombeau invisible. Dans cette polyphonie, la pureté de l’enfant se fait cri étouffé : elle n’a pas la force d’un discours, elle a la fragilité d’un souffle qui nous traverse et nous habite bien après la projection.

Ce qui frappe, c’est la manière dont le film transforme l’auditoire : nous ne sommes plus spectateurs, mais otages d’une écoute. Les salles de Venise se sont levées, incapables de taire leurs larmes, comme si chaque sanglot de Hind trouvait son écho démultiplié dans les nôtres. Le cinéma n’est plus ici divertissement, ni même témoignage : il devient relais, chambre d’écho du réel, espace où l’on mesure la faillite d’un monde qui sait répondre par protocole mais pas par geste.

La poésie du film naît de cette tension : une enfant parle, et dans sa voix résonne tout un peuple, tout un siècle d’exils et de sièges. Elle n’a pas de métaphores ; elle a l’innocence brute qui nous désarme. Et cette nudité poétique, plus dévastatrice qu’un discours, impose au spectateur une tâche : se souvenir.

En cela, The Voice of Hind Rajab n’est pas seulement un film sur Gaza, ni sur une guerre. C’est un film sur nous, sur le vacarme de nos silences, sur la manière dont l’art peut nous contraindre à entendre ce que nous préférons détourner. Ce qui reste, une fois la salle retrouvée, c’est une voix enfantine, obstinée, fragile — et cette voix, désormais, est en nous.

La voix naît comme un fil d’eau sous une porte close. On ne voit presque rien, on entend d’abord. Un grain, une hésitation, un souffle qui cherche la place exacte où vivre. Hind : un prénom très court, un nom qui allonge la voyelle du monde. Le cinéma, ici, n’ouvre pas un œil : il tend l’oreille, il se fait récipient, bol tenu dans la paume pour recueillir ce qui tremble et passe. Tout est simple et tout vacille : un appel, une réponse, la distance comme un désert entre les deux.

Le temps coule à même la phrase. Il ne coud pas les journées comme les films tranquilles ; il se déplie, se prolonge, respire long. L’attente devient une matière, une étoffe qui crisse. Dans le call center, les gestes sont petits et sacrés : noter, répéter, vérifier que la voix est là, encore là, malgré le réseau qui tousse, malgré le dehors qui gronde. Ce n’est plus un décor — c’est un chœur. Un chœur sans lyrisme, un chœur d’épaules et de mains, d’yeux qui apprennent à porter la voix comme on porte un enfant : près du cœur, sans la serrer.

Rien ici n’exige l’éclat. La lumière n’argumente pas. La caméra n’impose rien, elle garde le passage, elle dégage le seuil pour que la parole circule. Le hors-champ n’est pas un “ailleurs” spectaculaire : c’est la chambre secrète où le monde reste à sa place terrible. On ne vole pas l’image au désastre ; on lui laisse son droit au silence, à la pudeur, à l’ombre. Alors la musique, c’est la diction de Hind, ses reprises, ses virages, cette façon d’habiter l’air avec des mots minuscules qui pourtant déplacent des montagnes.

La route, à l’écran, ressemble à une pensée : on la trace, on l’efface, on tente un détour. Chaque carrefour est une croix, chaque adresse une prière. Cartographier, c’est croire encore à la possibilité d’atteindre. Les secouristes avancent comme on lit à voix basse : sans héroïsme d’épaule, avec une obstination de souffle. Ils ne promettent pas, ils persistent. Ils savent que le monde tient parfois juste parce qu’on réessaie.

La mise en scène a cette morale : elle se retient pour mieux tenir. Elle ne fabrique pas de preuves, elle garde les preuves vivantes. Elle n’a pas peur des interruptions, des silences longs, du vide qui s’insinue entre deux syllabes. Dans ce vide, l’éthique se loge. Ce n’est pas une leçon, c’est une tenue. La beauté, dès lors, n’est pas décoration mais discipline : elle empêche la douleur de devenir spectacle, elle interdit au malheur de tourner au chant triomphal. Une beauté presque austère, comme ces nappes blanches où l’on dépose le nécessaire — et rien de plus — pour soigner.

On sent parfois la tentation du grand geste, du cri, de la larme qui libère ; le film, lui, préfère la goutte. Il sait que la mer se compose de gouttes. Il sait que la dignité se tient dans un coin de voix, dans la manière d’articuler “je suis là”, dans l’élan minuscule qui pousse un corps vers un autre. Il sait que l’instant où l’on recommence — “vous m’entendez ? vous m’entendez ?” — vaut plus que la rhétorique des tonnerres.

Alors la critique s’efface à son tour, parce qu’il n’y a rien à “expliquer” qui n’abîme la netteté de ce qui est. On peut tout au plus nommer ce que le film accomplit : faire du cinéma un instrument d’écoute, donner à l’image la tâche d’être hospitalière, confier au montage la garde d’un souffle. On peut dire aussi que c’est un film de mains : les mains qui notent, les mains qui guident, les mains qui n’atteignent pas toujours mais qui apprennent à ne pas lâcher. Un film de seuils : porte, voiture, couloir, ligne téléphonique — autant d’entre-deux où la vie insiste.

Peut-être est-ce cela, la grâce singulière de cette œuvre : ne pas chercher la grandeur, mais la tenue juste. Ne pas “représenter” la douleur, mais lui laisser une chaise, de l’eau, du temps. Ne pas parler pour, mais avec. Et dans ce “avec”, tout change. L’enfant n’est pas un symbole : elle est la mesure du réel. Le cinéma n’est pas un monument : il est un service, un service de jour et de nuit, de patience et d’exactitude, de couloir et de lumière qui attend.

Quand la dernière image glisse, on garde dans la bouche l’écho d’un prénom qui claque comme une aile. On garde dans les mains l’habitude nouvelle de tenir plus doucement ce qui tremble. On garde dans l’oreille une pièce entière — avec ses respirations, ses reprises, ses effacements — où nous apprenons à répondre présent. Si l’art a un devoir, le film le rappelle sans drapeau : tenir une voix à hauteur d’homme, la porter assez longtemps pour qu’elle devienne la nôtre, et que ce “nous” ne soit ni un empire ni une foule, mais un cercle simple autour d’un souffle intact.

Etes-vous là?

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Hugues a écrit:En complément, j'apprends qu'est en tournage ou post-production un film dénommé

Palestine '36

une coproduction internationale, notamment produite par la France (et réalisée par une franco-palestinienne) et la Grande-Bretagne.. (et d'autres participations).

Notons que parmi les coproducteurs français il y a MK Productions, c'est àa dire Martin Karmitz et sa famille (le Martin Karmitz des cinémas, productions et distributions MK2 ), donc c'est surement

"dE l'AnTiSéMiTiSmE !!!"

Le synopsis:

Palestine, 1936. Alors que les villages de la Palestine mandataire se soulèvent contre la domination coloniale britannique, Yusuf oscille entre son village natal et l’ébullition de Jérusalem, partagé entre l’attachement à ses racines et le désir d’un avenir plus grand. Mais l’Histoire s’accélère. Tandis que les arrivées de réfugiés juifs fuyant l’antisémitisme en Europe se font de plus en plus nombreuses, la population palestinienne s’unit dans la plus vaste insurrection jamais menée contre l’Empire britannique. Toutes les forces convergent vers un affrontement inévitable — un moment décisif pour la fin d’une domination, et pour l’avenir de toute une région.

Avec Jeremy Irons notamment.

Sortie je ne sais pas quand, peut-être cette année, sinon en 2026.

Le film était en projet avant 2023, mais a été retardé par le covid puis par la situation sécuritaire en Palestine (au début il était question de tourner cela en Cisjordanie et à Gaza, ainsi si possible (mais difficile étant donné que ce pourrait être vu comme critique de l'état occupant) sur le territoire de l'état occupant (normalement une démocratie parait-il donc qui devrait accepter les voix dissonantes.

Il a donc été tourné en d'autres lieux.

Hugues

https://www.telerama.fr/cinema/annemarie-jacir-realisatrice-de-palestine-36-je-voulais-voir-ce-film-alors-je-me-devais-de-le-faire-7027146.php

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Extrait du Monde:

Hugues

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue à Venise, Kaouther Ben Hania a rappelé l’entière collaboration de la mère de la victime. « Quand on essaie d’amplifier les voix des Palestiniens, on est toujours accusé personnellement d’exploiter ce qui leur arrive, s’est-elle défendue. C’est juste une manière supplémentaire pour vous silencier. » Avant d’ajouter : « Un processus de déshumanisation est à l’œuvre, faisant des victimes de simples dommages collatéraux. C’est pourquoi le cinéma, l’art et toutes les formes d’expression sont essentiels pour donner une voix et un visage aux gens. »

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Premier extrait. Vous ne le verrez pas ailleurs, en tout cas à cette heure.

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Tiens tiens...

https://www.lefigaro.fr/international/liban-l-armee-va-mettre-en-oeuvre-le-plan-de-desarmement-du-hezbollah-20250905

Voilà comment il faut "parler" avec ce genre de personnages. La force est rien d'autre. Une fois bien lessivés, ils sont lâchés par tout le monde. Reste à faire de même avec la vermine du Hamas.

https://www.lefigaro.fr/international/liban-l-armee-va-mettre-en-oeuvre-le-plan-de-desarmement-du-hezbollah-20250905

Voilà comment il faut "parler" avec ce genre de personnages. La force est rien d'autre. Une fois bien lessivés, ils sont lâchés par tout le monde. Reste à faire de même avec la vermine du Hamas.

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Et la vermine de l'état occupant, non ?

Hugues

Hugues

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Le Lionceau d'Or, créé par Agiscuola et promu par Agis, l'Anec et l'Académie du Cinéma Italien - Prix David di Donatello dans le cadre du Plan National Cinéma et Images pour les Écoles, promu par le MIC et le MIM, a été décerné aujourd'hui au Lido à « La Voix d'Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania.

La citation est la suivante : « Un film qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui la vit et la respire. Une œuvre qui nous rend inévitablement conscients et impuissants face à la représentation déchirante du temps qui passe. L'utilisation de voix et d'images authentiques, condensées dans des scènes d'un réalisme saisissant, transmet l'immédiateté et la sincérité de l'émotion ressentie, qui n'est pas seulement un élément narratif, mais une résonance émotionnelle qui nous touche profondément, traduisant tout le poids de l'expérience qui nous est présentée. Une performance magistrale des acteurs qui se mettent au service de la réalité, rendant le lien avec le jeu indissociable. Une exigence d'humanité, un cri nécessaire qui réveille les consciences endormies. »

Ce n'est (normalement) que le début.

Hugues (j'ai bien dit le Lionceau, pas le Lion)

-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel

- Messages: 12508

- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14

Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp

Hugues a écrit:Et la vermine de l'état occupant, non ?

Hugues

Ca reste toujours plus fréquentable que des terroristes.

-

Feyd - Harkonnen

- Messages: 15498

- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35

- Localisation: Giedi Prime

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 12 invités