Marlaga a écrit:J'ai entendu un peu de la critique du film par le journaliste de RTL. Il a trouvé ça plutôt incompréhensible. Une bonne idée de départ pourrie par un délire mystico-new age improbable.

Oh tu sais, à lire certaines critiques du Nouveau Monde, voilà 5 ans, regardé dans bien des classements des années plus tard comme le monument de la décennie 2001-2010, c'était plus négatif encore parfois.

Même la Ligne rouge qui a fait tellement consensus, et est vue par beaucoup (peut-être à tort) comme supérieure au Nouveau Monde, comme son oeuvre référence s'est faite démonter par certains début 1999, exemple ci-dessous:

http://culture.lexpress.fr/film/la-ligne-rouge_254547Apocalypse Cabot

Par L'Express, publié le 18/02/1999

Pour Terrence Malick, la guerre n'est qu'un prétexte à clamer: "Je suis de retour, voyez mes plans comme ils sont beaux. Laissez venir à moi les petits oscars"

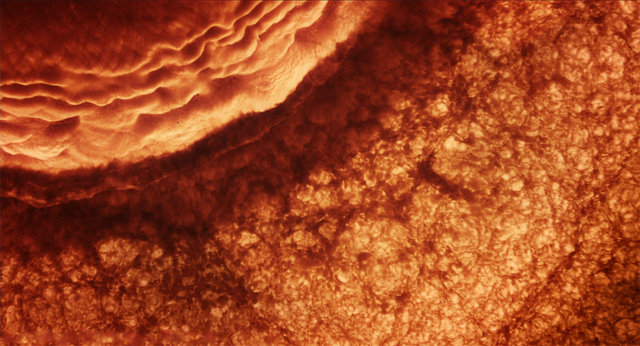

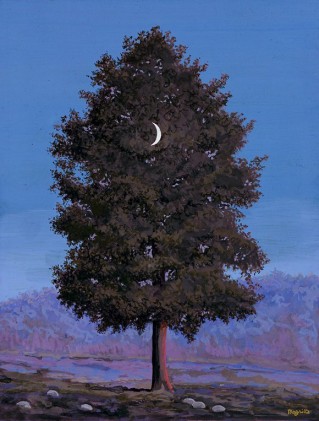

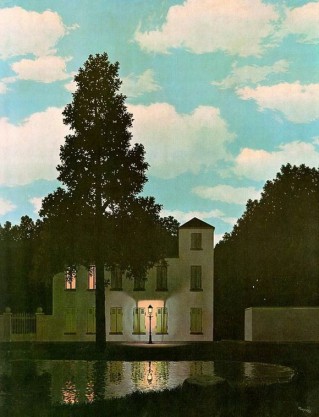

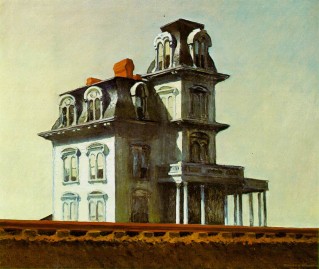

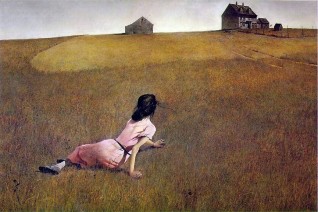

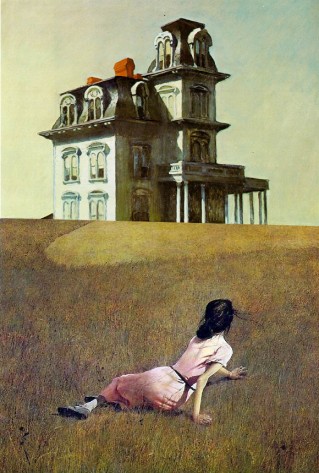

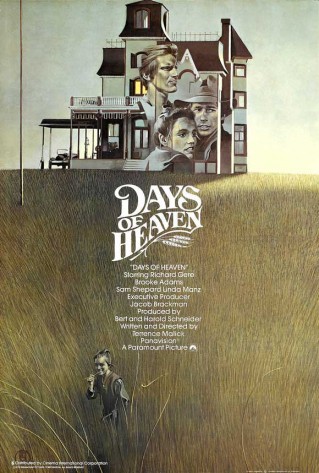

La nature est une belle salope. D'ailleurs, c'est en son sein que l'homme s'étripe, se hache menu, se démolit à mort, bref, fait la guerre. Elle, elle s'en fout, resplendit, se gorge d'eau, de soleil, du sang des humains et des petites bêtes qui s'entre-dévorent. Terrence Malick (La Balade sauvage, 1974, Les Moissons du ciel, 1978) adore la Nature. Chacun de ses plans lui met une majuscule. Vingt ans après Les Moissons du ciel (avec Sam Shepard en fermier séducteur), il y revient, pour montrer la guerre entre les palmiers (le seul arbre à afficher l'air d'un con) où le soleil se fourvoie, les hautes herbes qui ondoient et les intempéries qui foudroient. Le film se nomme La Ligne rouge. Il ne s'agit rien de moins que du débarquement américain à Guadalcanal, en 1942, bataille de plus de six mois surnommée «le Verdun du Pacifique». Il s'agit aussi de la quasi-extermination d'une compagnie d'infanterie sur cette île. Par les Japonais et la Nature dans son triomphe inhumain.

Si cette histoire vous rappelle quelque chose, c'est que vous avez vu L'attaque dura sept jours, un film de 1964 d'Andrew Marton, avec Keir Dullea et Jack Warden. Film tiré du même roman de James Jones (The Thin Red Line), rigoureusement ignoré au générique comme dans le dossier de presse. Parfois, la critique doit rendre un soupçon de justice. Surtout en cas de remake. Certes, Malick et Marton n'ont pas réalisé le même film. Malick est un auteur culte par sa (seule) rareté; Marton était un pro - il est mort en 1992 - un sauveur de séquences d'action (bref, un tâcheron!). C'est à Marton qu'on doit les grandes scènes de bataille du Jour le plus long, la course de chars de Ben Hur, quelques émerveillements des Mines du roi Salomon. Un directeur de seconde équipe n'est pas forcément un cinéaste de seconde zone et, dans l'histoire des films de guerre (genre noble), son Attaque dura sept jours reste l'un des plus cruels, des plus vrais et des plus réalistes malgré son noir et blanc. Le plus fidèle aussi au roman (réédité chez Pocket) de James Jones, auteur suradapté (Tant qu'il y aura des hommes, de Fred Zinnemann, Comme un torrent, de Vincente Minnelli, et, bientôt sur vos écrans, Une fille de soldat ne pleure jamais, de James Ivory), et qui combattit à Guadalcanal, en vrai.

Les couleurs de la version Malick sont superbes, léchées, enluminées. Trop. Pour lui, la guerre, occupation humaine juste assez dégueulasse pour qu'on s'y soit habitué, est avant tout l'occasion d'orner, de chantourner, de vaticiner (il fut prof de philo au MIT). Elle n'est qu'un prétexte à clamer: «Je suis de retour, voyez mes plans comme ils sont beaux. Ces eaux, ces herbes, ces forêts touffues et moites recelant quelque dangereux secret, cela n'enterre-t-il pas tout Joseph Conrad et tout Apocalypse Now? Laissez venir à moi les petits oscars.» Prière exaucée: sept nominations en laiton, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.

A travers la nature photographiée pour le National Geographic (estimable et somptueuse revue), l'imagerie est destinée à donner la mesure du talent de Malick. Talent mythifié par un silence de vingt ans digne d'un moine en méditation, digne d'un Brando monologuant en clair-obscur dans ce film de Coppola que Malick enrage de surpasser. Ces herbes au flux et reflux seyant sous la brise de mer quand grimpent les combattants à l'assaut d'un fortin poudreux tenu par les fils du Soleil-Levant, ces «humides étincelles» (Verlaine) à la pointe de la moindre palmette, ces pluies à torrent, cette boue terre de Sienne étoilée de l'écarlate du sang sondent la profondeur de son âme de géant. On imagine que le budget gouttes de rosée sur une tige de plante, sur la nervure de chaque feuille (et il y en a, dans une jungle!), appauvrit celui du gros glaçon de Titanic. Mais La Ligne rouge selon Malick n'est qu' «Apocalypse Cabot».

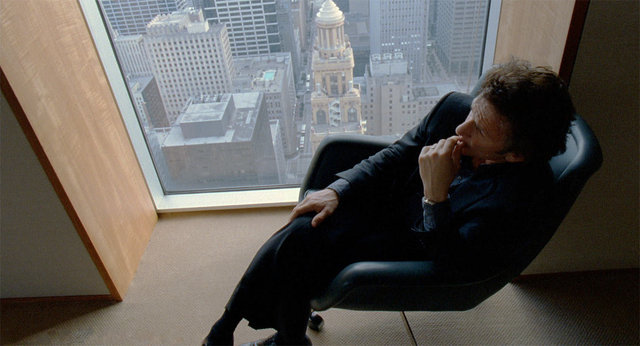

La voix off, incessante, exaspère le filmage de l'ego. Malick est un malade de la voix off. Dans La Balade sauvage, Sissy Spacek commentait avec des accents de 15 ans l'insupportable tuerie (dans des paysages somptueux) et annonçait, avec grâce et naïveté, ce qu'Oliver Stone a raté par complaisance dans Tueurs-nés. Ici, en off, Malick l'intarissable est relayé par de redoutables monologueurs intérieurs: un colonel qui attendait sa guerre comme Terrence attendait son film (Nick Nolte, incroyablement bon), deux troufions dont un destiné à être cocu et aux grands yeux innocents (gros plans à répétition sur ce regard en perdition), un dénommé James Caviziel, peu connu au bataillon. Un sergent cynique (Sean Penn, admirable). Ils livrent des pensées fortes du style: «Gross Malheur, la Guerre»; «Qu'est-ce que le Bien, qu'est-ce que le Mal?»; «Homme, qu'as-tu fait du Paradis?» Le Paradis est figuré par des Mélanésiens. Malick n'a pu s'empêcher d'emmerder l'autochtone, avec cette circonstance atténuante que, dans la vraie guerre du Pacifique, les peuples tranquilles des îles ont également morflé dans la tuerie. Visions d'un angélisme aussi niais qu'attristé d'enfants nageant parmi les lamantins, de femmes allaitant, le regard fixé sur le danger venu de la mer sous l'apparence de gros bateaux d'acier. Notons que ces humains enfin authentiques furent déportés des îles Salomon vers les côtes australiennes, le génie de Malick méritant au moins une île continent pour s'étaler. Au bout de deux heures cinquante de ce traitement, le critique regrette Il faut sauver le soldat Ryan, mais se console en rêvant que, si Malick respecte son emploi du temps, le voilà tranquille pour vingt ans.

Il est si facile d'appeler mystico newage des références culturelles qui nous manquent ou une interrogation profonde sur notre existence.

Quand Chastain pose en 4 mots si simples et pourtant si retentissants, à son Dieu, sa terrible question, que l'Univers entend au Début comme à la Fin de Toutes Choses* il y a un vertige qui s'empare du spectateur qui a accepté de comprendre les premières vingt minutes non en étranger, mais comme une histoire humaine, sa propre histoire.

Aussi, non ça n'est pas Malick qui en appelle à Dieu, ici.

Le film raconte le récit d'une famille chrétienne du sud des Etats-Unis, aussi à qui pourraient en appeler les personnages face à leur épreuve sinon à leur Dieu. Dans La Ligne Rouge, Witt, par exemple, visiblement étranger à la religion, interroge la Nature, l'Univers. Dans le Nouveau Monde, Pocahontas interroge la Mère (la Mère Terre, sans doute, mère de toute chose) sur l'amour puis sa peine extrême face à laquelle elle se sent incapable de vivre puis sa reconstruction. John Smith, interroge parfois on ne sait quelque chose en lui-même, parfois Dieu aussi, sur le bouleversement qu'il ressent en Virginie face à cette terre vierge, face à l'amour qui l'envahit, puis face à ce souvenir d'un bonheur qu'il ne croit qu'avoir imaginé, et ensuite qu'il préfère fuir.

Et les trois films, d'une manière différente, parce que les certitudes, convictions des personnages sont différentes, montrent des personnages qui trouvent en eux la paix chacun à leur façon, face à la mortalité.

Hugues

*: (et peut-être ce Dieu éternel hors du temps à qui elle s'adresse, pour qui ces deux extrémités et le temps qui les sépare sont connus, sont un seul et même "instant")